|

|

||||||||

|

|

|

二十四孝的故事:曾参养志 |

||

|

|

||

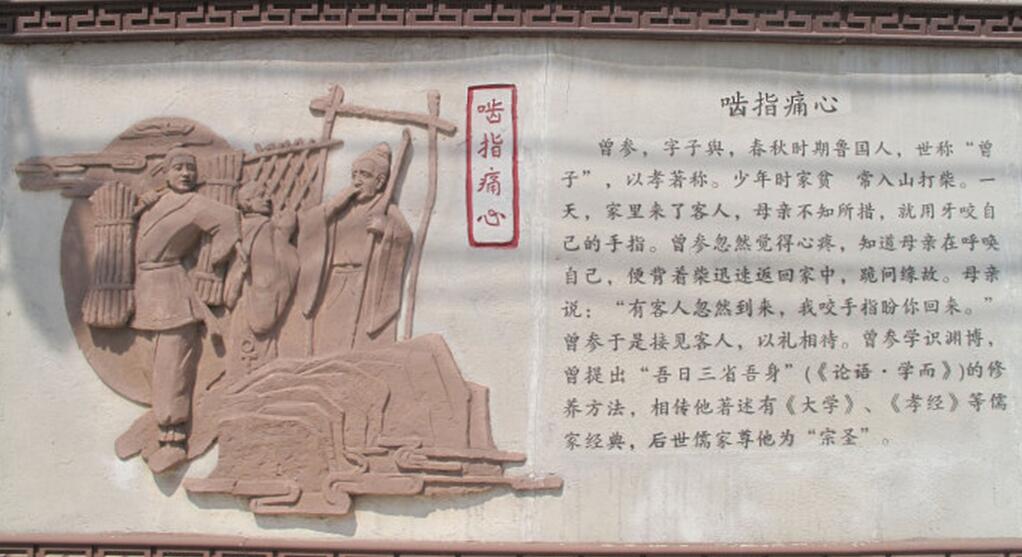

曾 参① 养 志② 诗曰:曾子养志, 请与有余, 母啮其指, 负薪归庐。 曾子名参,字子舆③,是春秋时期鲁国人。他与父亲曾点都是孔子的优秀学生。曾子非常孝敬他的父母,尤其是他顺承亲意、养父母之志的孝行,成为后世普遍赞美和效仿的典范。 在日常生活中,每到吃饭的时候,曾子一定都会细心观察和体会父母的饮食口味与习惯,并将父母最喜欢吃的食物牢牢记在心里。因此,一日三餐,曾子总能准备出父母最爱吃而又很丰盛的菜肴。 父亲曾点深受圣贤教诲的熏陶,平常乐善好施,经常接济贫困的邻里乡亲。对于父亲的这个习惯,曾子也同样铭记在心,所以,每次父母用过饭后,他都会毕恭毕敬地向父亲请示,这一次余下的饭菜该送给谁。 在曾子的心中,时刻想到的都是父母的需要,父母所喜爱的一切事物,他也都会放在自己的心里,以便随时可以满足父母的心愿。父亲平时很喜欢吃羊枣,曾子就会在外出时尽量给父亲多带回一些。待父亲过世之后,曾子睹物思情,看到羊枣,他就想到父亲在世的情景,心中不免勾起无限的伤痛。所以从那以后,他就再也不忍吃羊枣了。 有一次,曾子到山里头去砍柴,只有母亲在家。不巧家里突然来了客人,母亲一时不知所措,惟恐因待客不周而失礼,情急之下,她就用力咬了自己的指头,希望曾子心中能有所感应,赶快回家。果然,母子连心,曾子正在山中砍柴,忽然感觉一阵心痛,他马上就想到了母亲,于是,就赶紧背着木柴赶回家中。 还有一次,曾子的妻子蒸梨给年迈的婆婆吃。当时梨蒸得还不熟,她就端给婆婆吃。曾子看了非常生气,也很懊恼,就把妻子休出家门。从此,曾子没有再娶,通过自己的言传身教,把儿子曾元从小就教得非常好,使他后来也成为了贤达之人。 曾元长大成人之后,因为思念自己的母亲,向父亲请求是否可以把母亲接回来住,但是曾子并未答应。他告诉儿子说:“人一生最重要的无过于他的德行,而德行的根本在于孝道。一个女子嫁到丈夫家,最重要的是要使这个家能够承上启下,也就是能孝敬公婆、教导子女、辅佐丈夫。” 由此可见,曾子极其重视孝道。他认为妻子连蒸梨这种小事都处理不好,又怎能承担起整个家庭的责任?怎能尽到一个儿媳、母亲和妻子的本分?如此身教会有损于家风,导致家门不修,也会影响到后世子孙。所以与妻子分离也实在是不得已之举。曾元听到父亲这番意义深远的话语,也理智地认同了父亲的看法。 又有一次,曾子路过一个叫“胜母”的地方,他很避讳这个名字,所以就不肯踏入这个地方。 孔子知道曾子是一个孝子,所以将“孝道”的学问传述给他。在《孝经》当中,孔子与曾子以一问一答的形式,把孝道表露开解无遗。他嘱托曾子一定要把孝道发扬光大。由此可见,曾子的为人和孝心孝行非同一般常人。 曾子不但对于奉养父母的身体非常重视,即使在日常生活、言语行为当中,也非常谨慎,惟恐有辱父母养育之恩,担心因为自己表现不好而使父母蒙羞。 同时,他更非常留意如何教导自己的学生,时刻以自己的修身来做学生们良好的行为典范。所以,他的学生“子思”继承了他“养志”的精神,不仅使自己成为了贤人,他的学生“孟子”后来则成为“亚圣”。 曾子一生秉承孔子的教诲,依教奉行,专心致力于孝道,也用自己一生的行持来告诉我们,如何顺承亲意,如何将孝道落实在日常生活当中。他不但做到了“入则孝,出则弟”,还做到了“谨而信”,并且把夫子所教的这些德行流传于后世,培育他的学生。而由他所传述的《孝经》,也流传千古,直至今日。期间不知造福和成就了多少的家族与朝代。 纵观天下父母之心,都是希望自己的孩子能够成龙成凤,希望他们能有所成就。然而,成就“功名利禄”并不算真有成就,而成就“道德学问”才算真有成就。 【注释】①参:shēn。②养志:养父母的志向。③舆:yú。 |