|

|

||||||||

|

|

|

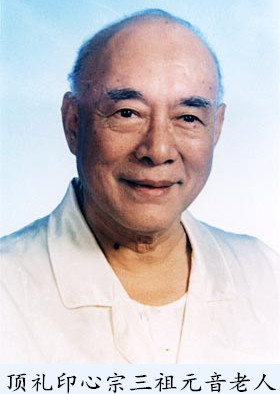

元音老人:丹霞问僧具眼 |

||

|

|

||

第七十六则 丹霞问僧具眼 邓州丹霞天然禅师,是唐代著名的大禅德。他出生于哪年、俗家姓什么,灯录中缺乏记载,所以圆悟勤祖师说他“不知何许人”。丹霞禅师年轻时是学儒的,饱读五经四书,通达孔孟之道。有一天,他要去京城长安参加科举考试,在路途中的旅店里做了一个梦,梦见房间里充满白光。他找了一个“占者”(也就是算命先生)给他解这“白光满室”之梦预兆着什么吉凶祸福。占者告诉他,这是“解空之祥”。祥,就是吉祥。这个梦是好梦,是吉兆。什么吉兆啊?“解空”的吉兆。解空,就是能够悟解、能够透彻佛门的大乘空义。这无异告诉他,如果他修学佛法,一定能得大成就。他听了之后,正好遇到一个“禅者”(也就是佛教的禅宗学人)。禅者问他:“仁者何往?”您这是要到什么地方去呀?他答:“选官去。”去参加科举考试,考中了就可以应选补缺而做官。禅者说:“选官何如选佛!”做官怎么能比得上做佛呢?做官只是一时的功名显赫,只是过眼云烟,不能长存于世。修道成佛则能够亘今古而常存、历沧桑而不变。做官必须是为了治理好国家、为了百姓的安宁幸福、为了国富民强竭尽才智,才算得上是个好官。虽然如此,也不能利益多少人,不能够给大家带来多大的利益。这与修道成佛对众生的利益,是远不能相比的。一旦修行成佛,就能救度无量无边的众生,并且“皆令入无余涅槃而灭度之”。让他们都能彻底解脱、永离生死苦海。所以“选官何如选佛”呢?做官需要“选”,学佛也需要“选”,都需要挑选、选择,优中选优。佛教的修行道场就是选佛场,“十方同聚会,个个学无为。此是选佛场,心空及第归。”看谁用功精进不懈,看谁能修得心空无住,谁就能应选而做佛,谁就能开悟成道,这是要选一选的。所以,大家修法须勇猛精进,不可懈怠。假如求得了修行方法,就那么游游泛泛、懒懒散散的,今天修修、明天停停,这样怎么能成道呢?道场是选佛场,你不用功,就要落选。要努力上进,真正证到心空无住,才堪中选。 丹霞在旅店里忽梦白光满室,听了占者“解空之祥”的解释,又受了禅者“选官何如选佛”之激励,非常感动,当下便决定抛弃仕途,学佛修道。他问禅者:“选佛当往何所?”要学佛修道应当往什么地方去啊?禅者说:“今江西马大师出世,是选佛之场,仁者可往。”现今马祖大师出世,在江西说法度众。马大师是当今的大禅德,他的道场就是选佛场,你可以到他那里去。丹霞毫不犹豫,便直奔江西,赶往马大师的道场。他见到马大师,却不说话,而是用两手托着幞头脚,让马大师看。幞头是古代男子用的一种头巾,幞头脚就是幞头包在头上的折角处。一般人初来乍到,总要先介绍自己是谁,从什么地方来,来干什么。丹霞就不这样,才见马大师,就以两手托幞头脚,已显露出“以无言显有言”凌厉直捷的禅风。纵观丹霞的学道因缘,那“白光满室”之梦、那占者、禅者之遇,固然可以说是佛菩萨点化他。而他一点就醒、一拨便转,毅然抛弃仕途,那干净俐落、毫不拖泥带水的风格,岂不是再来人的作略么! 马大师仔细地打量着这个两手托幞头脚的年轻人,看出他与石头禅师对机,便对他说:“吾非汝师。南岳石头处去。”六祖以后,禅宗分灯,辗转相传,是从青原行思、南岳怀让这两支传承延续下来的。行思禅师、怀让禅师都是六祖的弟子。石头希迁禅师嗣法青原行思,马祖道一禅师嗣法南岳怀让。石头禅师机锋峻拔,往往使人摸不着边际,而马大师的禅风则比较平缓。悟道各有各的机缘,适合峻拔的便以峻拔的手段接引,适合平缓的便以平缓的手段接引。丹霞与石头对机,而大名鼎鼎的庞蕴居士却与马大师对机。庞居士一开始是跟石头学禅,他问石头禅师:“不与万法为侣者是甚么人?”一切事物都是法,一切事物都有相。不与这些有相的东西为伴侣,即是超越万法。这是什么人的境界呢?这一问相当高深,够绝对的。石头禅师听到他这么问,就用手捂住他的嘴。这说不出话的是谁?!有语言就有思惟,落入语言、落入思惟就不是了。庞居士经石头禅师一捂,豁然有省,但还不彻。后来,庞居士又去参问马大师,还是那个问题(若彻就不须再问了)“不与万法为侣者是甚么人?”马大师说:“待汝一口吸尽西江水,即向汝道。”西江是江西省的一条大河。等你一口能把西江水吸干的时候,我才告诉你。你若不能一口吸尽西江水,我就不告诉你。这是不落语言的啊,一说出来,就不是了。庞居士言下大悟,立时了彻,顿领玄旨。悟后再起妙用,那就不只是一口吸尽西江水了,“沧溟深处立须干”啊! 神迹卓著的五台隐峰禅师,俗姓邓,灯录上称他邓隐峰,是马祖的弟子。他早年跟马祖学禅的时候,也想去参问石头。马祖告诉他:“石头路滑!”石头禅师机锋峻拔,你未必能摸得着边际,会滑倒你的。邓隐峰说:“竿木随身,逢场作戏。”他还满不在乎。来到石头那里,他绕着石头的禅座转了一圈,顿了顿手里的锡杖,问石头:“是何宗旨?”石头说:“苍天!苍天!”邓隐峰摸不着头脑,跑回来问马祖。马祖说:“汝更去问,待他有答,汝便嘘两声。”邓隐峰又跑到石头那里,跟前次一样,转一圈,顿顿锡杖“是何宗旨?”石头禅师这次不答苍天,抢先向他嘘了两声。邓隐峰不能再嘘了,又跑回来问马祖。马祖说:“向汝道,石头路滑!”我早就告诉过你,石头路滑,他比你先下手,他的机锋急得很,你未必能对机。邓隐峰与石头不对机,而丹霞却正好与石头对机。所以马祖不赞同邓隐峰参问石头,却指示丹霞到石头禅师那里去。马大师堪称善观机缘啊! 丹霞到了石头禅师那里,还是以两手托幞头脚。石头禅师说:“着槽厂去。”当年六祖初见五祖,五祖也是说“着槽厂去”,于是六祖便到后院破柴踏碓。丹霞听石头禅师这么讲,便行礼致谢,从此随大众过起了农禅生活。就这样住了三年,丹霞悟道了。有一天,石头禅师对大家说:“来日铲佛殿前草。”第二天,大众都找出锹、锄等工具,准备铲草。只有丹霞禅师与众不同,他端来一盆水,洗净了头,来到石头禅师面前跪下了。原来“铲殿前草”是指剃去头发啊,要给他们剃度。丹霞识得石头禅师的机锋。石头禅师见他这样,笑逐颜开,便给他剃发,度他为僧。随后又为他说戒,丹霞“掩耳而出”,他捂着耳朵不听,出门跑了。这是什么意思啊?丹霞机锋峻峭,壁立千仞,当初以两手托幞头脚已显端倪。此时若说“我无贪嗔痴,何用戒定慧!”那便成了说教,不是禅机了。丹霞禅师掩耳而出,正是禅师的作略,省却多少言语,正是无言胜有言。诸位,我们各人问问自己:还有贪嗔痴在吗?若说有,性本不垢不净,何来贪嗔痴?若说无,佛又为何教修戒定慧呢?请在这里下一语。(良久),若忽有人喝一声、掩耳而出,吾则哈哈一笑、下座。 丹霞这一跑,又跑到江西马大师那里。他也不先去参拜马祖,就跑到僧堂里。僧堂供有圣僧——罗汉僧的塑像,丹霞骑在圣僧像的脖子上,坐在那里。众僧都大吃一惊,这人怎么这样不知礼节、怎么敢在圣僧头上坐啊?便急急忙忙地去向马祖报告。马祖过来一看,说:“我子天然。”这是我的孩子,是禅宗的子孙,佛性天真、自然合道。丹霞连忙跳下来向马大师礼拜,说:“谢师赐法号。”谢谢师父赐给我名字,“天然”就是我的法名,于是他就叫“天然”了。丹霞天然禅师的名字就是这么来的。 以上我们介绍了本公案之主——丹霞天然禅师,下面讲解这则公案: 丹霞问僧:“甚处来?”僧云:“山下来。” 有一位僧人来参丹霞,丹霞禅师问他:“你从什么地方来?”乍一听,这问话稀松平常,是从温州来,还是从凉州来,从什么地方来啊?其实,禅宗祖师接引学人,句句不离佛性根本义,这是问他生从何来、死往何去,问的是这个来处。这僧的回答也颇似个明眼人,他不说来的地名,是沙马界、还是五马河。而回答:“从山下来。”这答语还像回事,好像是个“作家”,好像是要“验主”,检验一下主家是否道眼通明。若主家道眼不明,还真是难以抵对。然而,丹霞是极其透彻的大祖师,自有出众的手段,不会被他问倒。丹霞一听,你不通来处,好像是个“作家”。我再考考你,看你是不是真的明眼人。丹霞要再辨一辨来僧的真假。 霞云:“吃饭了也未?”僧云:“吃饭了。” 丹霞问来僧:“吃过饭了没有?”来僧说:“吃过饭了。”坏了!麒麟皮下露出了马脚,这僧原来是个懵懂汉。但是,也不能说定,有的人就敢于故意卖个破绽,敢于横身虎口让对方咬。对方若咬不住,就不是明眼人。雪峰禅师就善用这种手段。雪峰座下有一僧,去参问灵云禅师,问灵云:“佛未出世时如何?”灵云举起拂子。又问:“出世后如何?”灵云还是举起拂子。佛为一大事因缘出现于世,为使众生开、示、悟、入佛的知见,也就是为了使大家明心见性,明悟自心本具的真如佛性。“佛未出世”是指尚未明心见性,“佛出世后”是指明心见性之后。灵云答这两问都举起拂子,干净剿绝,以示“悟”与“不悟”不二,烘托出天真佛性在悟不增、在迷不减。扫掉了明心见性、开悟、成道等等概念上的粘着,一法不立、一丝不挂。只有如此透彻,才算得上真正明心见性。这僧却不能当下契入,无疑是粘滞在开悟、成道等概念里,不能透脱。他又跑回来了,又回到雪峰这里。雪峰说:“返太速乎?”你回来得也太快了!这到底是为了什么呀?这僧说:“某甲到彼,问佛法不契,乃回。”雪峰问他:“汝问什么事?”这僧便将灵云怎么怎么举拂子的事说了一遍。雪峰明白了这僧的落处,对他说:“汝问,我为汝道。”僧便问:“佛未出世时如何?”雪峰举起拂子。僧又问:“出世后如何?”雪峰放下拂子。有人说,雪峰答得好,举起拂子表示执着事物不放,放下拂子表示一切都能放下。这理论听来也不错,却和这僧犯的是同一种毛病。什么叫“放下”?没有东西可放,才是真正的放下,才算透脱。还有东西可放,分明没有透脱,不算真正放下!雪峰一举一放,正挠到这僧的痒处,这僧若能当下悟去,若能像玄沙那样说一句“老和尚脚跟未点地在”,便可潇洒自在去也! 雪峰曾示众云:“世界阔一尺,古镜阔一尺;世界阔一丈,古镜阔一丈。”玄沙指着火炉问雪峰:“火炉阔多少?”雪峰答:“如古镜阔。”玄沙说:“老和尚脚跟未点地在!” “世界阔一尺,古镜阔一尺;世界阔一丈,古镜阔一丈。”雪峰是用古镜比喻天真佛性。佛性与世界本来不二。《心经》在讲了“色不异空、空不异色”之后,恐学人将色、空看作“不异(相同)”的二物,紧接着说“色即是空、空即是色”,直指不二。这里的世界、古镜也是此义,世界就是古镜、古镜就是世界。玄沙问“火炉阔多少”是“验主问”,看你是不是会落在古镜边,或者落在世界边。一落两边,便非不二。雪峰不惧落古镜边,迳答“如古镜阔”。雪峰是一千五百人的大善知识。禅宗一花开五叶,共分五宗,他座下就出了云门、法眼两宗。他岂不知落在古镜边么?雪峰自有深意。雪峰的弘法手段与其师兄岩头不同。岩头善用恶辣钳锤,天下人摸索不着,谁也咬他不住,其师德山也不奈他何。雪峰却是不惧浑身落草,敢于横身让学人咬嚼。敢咬者、能咬住者,方堪传授。所以岩头说:“雪峰虽与我同条生,不与我同条死”。意思是:虽然同在德山门下打开本来(同条生。言体),起用的手段却不同(不同条死。言相、用)。雪峰不惧落古镜边,是故意卖个破绽。你问“火炉阔多少”,可能是验主问,也可能是懵懂问。我故意落古镜边,看你能否检点得出。若检点得出,正合我意;若检点不出,那就该吃棒了。玄沙检点得出,一句“脚跟不点地”咬个正着,不愧为雪峰的高徒也。 雪峰举拂子、放拂子,故意落在两边,也是考验这僧,看他是否检点得出。可惜这僧检点不出,还以为雪峰答得对,便礼拜。雪峰便打,打你这个糊涂人!我原是将错示你,你却检点不出。这僧挨了打,也没有弄明白,后来又去问玄沙。玄沙说:“汝欲会么?我与汝说个喻:如人卖一片园,东西南北一时结契了也,中心树子犹属我在。”玄沙很会打比方:东西南北一时结契,比喻其他一切都能放下;中心树子犹属我在,比喻却放不下开悟、成道等概念。这能算真的放下吗?放不下就不算开悟成道。无修才是真修,无得才是真得,无证才是真证! 丹霞问:“吃饭了也未?”僧答:“吃饭了。”这僧是懵懂汉呢,还是明眼人故意卖破绽?丹霞当然不会轻轻放过他。请看下文: 霞云:“将饭来与汝吃的人,还具眼么?”僧无语。 拿饭来给你吃的那个人,长了眼睛没有?供养明眼人吃饭才好,像你这样的懵懂汉,什么都不明白。供养你吃饭(即与你说法),岂不是瞎了眼么?僧无语——这僧无话可说了。唉!真是个懵懂汉。圆悟勤祖师在此着语云:“果然走不得。这僧若是作家,向他道:与和尚眼一般!”无语就不行了,就“走不得”了。这僧如果是明眼人,待丹霞问“将饭来与汝吃的人,还具眼么?”迳答他:不但具眼,而且跟你的眼一般无二!看你丹霞如何应付?尽管丹霞也不会就此罢休,那就会演出一幕堪为后人作标榜的千古绝唱。这僧却是眼眨眨地“无语”,不是个明眼人啊。 有人说:布施乃六度之首,将饭与人吃正是行布施,还有具眼、不具眼的分别么?那好,大家来看看《佛说四十二章经》是怎么讲的吧。该经第十一章云: 佛言:饭恶人百,不如饭一善人。饭善人千,不如饭一持五戒者。饭五戒者万,不如饭一须陀洹。饭百万须陀洹,不如饭一斯陀含。饭千万斯陀含,不如饭一阿那含。饭一亿阿那含,不如饭一阿罗汉。饭十亿阿罗汉,不如饭一辟支佛。饭百亿辟支佛,不如饭一三世诸佛。饭千亿三世诸佛,不如饭一无念、无住、无修、无证之者。 《四十二章经》最早传入中国,有人说它是小乘经典。上段经文中,在辟支佛与三世诸佛之间,果然没有列入大乘菩萨。然而,不管是羊车、鹿车、牛车,最后都是大白牛车。无论是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘,终归是一佛乘啊。“饭恶人百”,就是将饭来与一百个恶人吃……这段经文很容易懂,不用再作解释。那“无念、无住、无修、无证之者”,分明已透出大乘一实相印。实相无相,无相而无不相。 下面接着看公案: 长庆问保福:“将饭与人吃,报恩有分。为什么不具眼?” 长庆、保福、玄沙、云门等禅德,都是雪峰义存禅师的高足弟子。长庆即长庆慧棱禅师,保福即保福从展禅师,他们两个同在雪峰会下,很是相契,经常在一块讨论古人的公案。有一天,他们讨论起“丹霞问僧具眼”这则公案来了。长庆问保福:“将饭与人吃,报恩有分。为什么不具眼?”教下有言:“上报四重恩,下济三途苦。”这四重恩就有一重是“报三宝恩”。三宝者,佛、法、僧也。供养僧不就是报恩吗?供养就是“四事供养”。哪四事?饮食、衣服、卧具、医药。将饭与人吃……供养出家人饮食,不正是报三宝恩吗?所以说“报恩有分”,那为什么说不具眼呢? 长庆并不是不知道为什么不具眼,才问保福的。讨论古人的公案并不是就事论事,评价古人的是非长短。而是藉公案为由,端正自己和他人的见地,以当下启开般若正眼。长庆这样问保福,是藉“丹霞问僧具眼”这则公案为话头,检验保福的见地,看一看保福是不是时时不离自性。赵州禅师曾说:“老僧行脚时,除二时粥饭是杂用心处,此外更无别用心处。若不如是,大远在!”时时处处都不“杂用心”,即时时处处都不离自性。如此绵密保任,长养圣胎,自得法身正住。然后法身向上,起无量无边妙用,于本来无法处开演八万四千法门,于本无众生处救度无量无边众生。 在赵州禅师一百多岁的时候,燕王、赵王并驾来到赵州道场,赵州禅师端坐不起。燕王突然问道:“人王尊耶?法王尊耶?”本来燕王是领兵来攻打赵王的,要抢赵王的地盘。有善观气象者上奏燕王:“赵州有圣人所居,战必不胜。”于是,燕、赵二王化干戈为玉帛,在筵会上见面。燕王问赵王:“赵之金地,上士何人?”在你所辖的这块宝贵如金的土地上,哪一位是修行成就的大菩萨啊?赵王说:“有讲《华严经》大师,节行孤邈。若岁大旱,咸命往台山祈祷。大师未回,甘泽如泻。”燕王说:“恐未尽善。”赵王又说:“此去一百二十里,有赵州观音院,有禅师年腊高邈、道眼明白。”燕王说:“此可应兆乎!”燕王却是有眼,不重祈雨灵验,却重道眼明白。他和赵王来到赵州道场,见禅师端坐不起,突发“人王尊耶?法王尊耶?”一问。这是“验主问”,要检验一下赵州禅师是不是真的道眼明白。赵州禅师说:“若在人王,人王中尊;若在法王,法王中尊。”这一答语活脱脱地显示出真如佛性——无相的法身,赵州禅师将佛性和盘托出。佛性在人王边是最最尊贵的,在法王边也是最最尊贵的,乃至“天上天下,唯我独尊”!燕王深为叹服。从此二王均拜赵州禅师为师,执弟子礼。 其实长庆知道,若落在供养、报恩等概念里,不能“三轮体空”,充其量也只能是换取人天福报的善行。纵能感得“百鸟衔花、白猿献果”,也未必就是道眼明白。他却故意问保福,目的是检验保福是不是会走作,脚跟是不是点地。 福云:“施者、受者,二俱瞎汉!” 长庆用供养、报恩等概念来套保福,保福却自有出身之路。快哉保福,“施者、受者,二俱瞎汉!”这一答干脆利落。施者就是“将饭与人吃”的人,受者就是“吃饭了”这个僧人。受者是个懵懂汉,竟眼眨眨地无语;施者却看不出他道眼不明,还供饭给他吃。他们两个都是瞎汉。要供养就供养明眼人。供养一个“漆桶”,有什么用处?昔有婆子,搭了一个庵子,供养一位僧人在庵子里面修行达二十年之久,常教二八妙龄女子给他送饭(将饭与人吃,报恩有分乎?)。有一天,婆子交待送饭的女子,送去饭之后,抱住这个僧人,问他:“正恁么时如何?”看他说什么。“恁么”这个词久已传播丛林,“正恁么时”就是佛性朗然现前之时。婆子是要考验一下这位僧人是否脚跟点地,是否还会走作,是否能透得过女色现前之境。送饭女子依令而行,这个僧人说:“枯木倚寒岩,三冬无暖气。”二八女子抱定,好像一段枯木靠在冰冷的岩石上,丝毫也生不起欲火,就像三九严寒的冬天一样没有暖气。这僧能“坐怀不乱”,堪称人格高尚,但修行路却走错了。他道眼不明,修的是死定。“正恁么时”真如佛性朗照,怎么会是“枯木倚寒岩,三冬无暖气”呢?再说,“枯木倚寒岩,三冬无暖气”只是他自己的境界,他只管自己,面对眼前这位如此举动的女子,却不予点化,令她清醒,心里何曾有众生来? 小乘圣者,旧业已消、梵行已立、所作已办,住涅城而不受后有; 大乘菩萨,深信不疑、切愿不退、力行不息,涉生死海以广度众生。 在大乘菩萨眼里,声闻、缘觉也是俗人,《楞严经》更将其列入五十种“阴魔”之中。所以,当送饭女子回来告诉婆子之后,婆子骂这僧:“我二十年只供养得个俗汉!”立即就把这僧赶走,并将庵子烧掉了。这位婆子却是不瞎。 长庆云:“尽其机来,还成瞎否?” 尽其机来,就是尽机起用,所谓“大机大用”者是也。大机就是佛性,大用就是佛性的妙用。丹霞说:“将饭来与汝吃的人,还具眼么?”圆悟祖师在此着语云:“虽然是倚势欺人,也是据款结案。”这僧若是个明眼人,就会抓住丹霞的“倚势欺人”,给丹霞一拶。谁知他不是明眼人,竟然“无语”,所以丹霞就算是“据款结案”了。圆悟祖师在“无语”下着语:“果然走不得。这僧若是作家,向他道:与和尚眼一般!”这僧若能如此,便是“尽其机”。长庆的意思是:若这僧不是“无语”,而是尽了佛性的大机大用,还能说是“瞎汉”吗? 禅宗直指人心、见性成佛,赤裸裸、净洒洒,一法不立,岂能立得“尽机”?长庆不知不觉落到“尽机”里去了。教下的供养、报恩等概念他能看清、能空却,宗下的尽机、具眼等葛藤他却看不清、空不掉了。所以,圆悟祖师在此着语云:“识甚好恶?犹自未肯!讨什么碗?”并评论说:“当时若是山僧,等他道:尽其机来,还成瞎否?只向他道:瞎!”若见地不彻,落在有无、是非、对错、尽机不尽机、具眼不具眼等概念里,不能超越,便大违“不二”,那就是粘滞,就是“犹自未肯”。若“挂得一丝”而未肯,不知不觉地就会讨个“碗”端端。所以圆悟勤祖师直呼其瞎! 我们下面看看保福是怎么答的。 福云:“道我瞎得么!” 保福的意思是:不是向你说过“施者受者,二俱瞎汉”了么!我恁么具眼,识得这些概念当体即空。我已经“尽其机”了,你当然不应该说我瞎。像圆悟那样答一个“瞎”字多么有力,且余味无穷。保福的答语就太软弱无力了。说话有得当、有不得当,他这一软弱,就不得当了。他是落入“不成瞎”而不自知,他的意思是:我已经“尽机”,而“不成瞎”了。圆悟勤祖师在此着语云:“两个俱是草里汉,龙头蛇尾!……一等是作家,为什么前不构村、后不构店?”长庆落入“尽机”,保福落入“不成瞎”,都已浑身落草,所以圆悟说他们都是“草里汉”。他们两个两问两答,前一问一答很好,后一问一答却落草了。这岂不是“龙头蛇尾”吗?然而,他们两个都是雪峰的高足弟子,都是“作家”,都是明眼人啊!为什么到这里问也背离佛性、答也背离佛性——“前不构村、后不迭店”呢?悟后起用,句句不能背离佛性根本义,但这大多须要一个锻炼的过程,像丹霞那样“一下子到位”并不多见。长庆和保福常常讨论古人公案,就是在锻炼自己啊。然而,一有走作,就会被明眼人抓住,雪窦禅师就是抓住他们“尽机不成瞎”来颂这个公案的。下面就是雪窦禅师写的颂: 尽机不成瞎,按牛头吃草! 这僧眼眨眨地“无语”,说明他未曾荐取活泼自然的天真佛性,他当然是“瞎汉”。你能代替他“尽机”么?牛不吃草,强按牛头有什么用?强按牛头,不能代替牛自己吃草。这僧是“瞎汉”,由你来“尽机”,也不能说是“不成瞎”。 圆悟祖师对这句颂词评唱说: 长庆云“尽其机来,还成瞎否”,保福云“道我瞎得么”,一似按牛头吃草。须是等他自吃始得,那里按他头教吃!雪窦恁么颂,自然见得丹霞意。 如何是丹霞意?可分三段来讲: 第一、问僧“甚处来”。这是问他“生从何来”,要验一验他的来处。答这一问,可用“正是”、“不可总没来处也”、“要知来处也不难”。这三句答语,意思都一样,都是将天真佛性和盘托出。此三句就是圆悟祖师在此句下的着语。若这样答,意思已非常明确,丹霞禅师也就不用再检验他了。这僧却答“山下来”,这就不大明确了,可能是瞒天过海,也可能是懵懂不会。所以圆悟祖师在此着语云:“着草鞋入尔肚里过也。只是不会。”此着语道出了瞒天过海和懵懂不会两种可能。若此僧是瞒天过海、暗藏机锋,那就是“着草鞋入尔肚里过”。若此僧是个懵懂汉,那就是“不会”。只因这僧经不起后来的检验,所以判他“只是不会”。圆悟祖师接着着语:“言中有响,谙含来。知他是黄是绿。”黄喻成熟,绿喻不成熟。此僧若成熟,一句“山下来”便是“言中有响”,暗暗地隐含着“生从何来”的来处,并且带着引丹霞上当的钓钩。若不成熟,便是被丹霞勘破了。因为这僧后来“无语”,所以圆悟祖师说“知他是黄是绿”。 第二、丹霞进一步问“吃饭了也未”。这是进一步勘验他。这僧若伶俐,便不会上当。可惜他是懵懂汉,这一问便是当头浇来的恶水了。圆悟祖师在此着语云:“第一勺恶水浇!何必?”然后自答:“定盘星。要知端的。”丹霞禅师何必这样问呢?这正是丹霞的稳健、细密之处,这是定盘星啊,要靠它检验来僧,以知来僧究竟如何。这僧却答“吃饭了”,这就上当了。不过,这也说不定,如果他是故意卖个破绽,要反过来钓丹霞的话,也可以这样答。可惜他后来却眼眨眨地“无语”,果然是个懵懂汉。所以圆悟祖师在此着语云:“果然撞着个露柱。却被旁人穿却鼻孔。原来是个无孔铁锤。”露柱是顶梁的木桩子,无孔铁锤——不开窍。这无疑是判这僧不具眼。 第三、丹霞说:“将饭来与汝吃的人还具眼么。”这是丹霞浇来的第二勺恶水。若来僧是个明眼人,前两问两答仍可如上,到这里就抓住了丹霞的把柄——你还有“具眼”在,这分明是没有扫除“悟”迹!所以,圆悟祖师在“虽然是倚势欺人,也是据款结案”之后接着着语:“当时好掀倒禅床!无端作什么?”如果这僧当时真的掀倒禅床,丹霞也不会就此罢休,他可能拈拄杖便打。明眼人也不会怕他的拄杖,便会顺手接住。然后两人就会像临济、麻谷那样“相捉入方丈”。不仅两人当时便会心地哈哈大笑,也为后人留下一段颇具启迪意义的千古绝唱。可惜这僧“无语”,骂他“不具眼”,冤枉乎! “恁么颂,自然见得丹霞意”,丹霞机锋峻峭,丹霞意不是那么容易见的。圆悟祖师“见得丹霞意”之语,是对雪窦禅师的极高评价。 下面接着看雪窦颂: 四七二三诸祖师,宝器持来成过咎。 “四七”二十八,是指从第一代祖师迦叶尊者到第二十八代祖师达摩尊者,这是释迦牟尼佛在西天的二十八代一脉真传。“二三”得六,是指从初祖达摩大师到六祖慧能大师,这是佛法在东土的六代正法眼藏。四七二三诸祖师,泛指佛教正宗——禅宗的历代明眼大祖师。 宝器,是指“直指人心,见性成佛”之法宝,这是无上的顿悟法门。过咎,就是错误。佛祖递代相传,传来顿悟之宝器,为什么反倒成了过咎呢?我们来看看圆悟祖师对这句颂词的评唱: 不唯只带累长庆,乃至西天二十八祖、此土六祖,一时埋没。释迦老子四十九年说一大藏教,末后唯传这个宝器。永嘉道:“不是标形虚事褫,如来宝杖亲踪迹。”若作保福见解,宝器持来,都成过咎。 长庆云:“尽其机来,还成瞎否?”保福若用一个“瞎”字作答,干净剿绝。一法不立,这才是真正的自肯。烘托得长庆的问话也并不落入“尽机”,而成为检验对方之语。保福竟答:“道我瞎得么?”浑身落草,落入“不成瞎”,带累得长庆也落入“尽机”。这不仅仅只带累长庆一人,就连西天二十八代祖师、东土六代祖师,统统都给埋没掉了,因为这无上大法是他们一代一代传下来的。释迦世尊应化人间,传佛心印。说法四十九年、谈经三百余会,横说竖说葛藤说,都是烘云托月,都没有说到这摩尼宝珠本身。最后灵山一会,世尊拈花、迦叶微笑,才传下来这“直指人心,见性成佛”的摩尼宝珠。宝珠在什么地方?告诉你:就在这里!他们代代相传,持来宝器,反倒成了过咎,都是因为后代子孙不肖,这怎不令人痛心疾首!圆悟祖师着语云:“尽大地人换手捶胸。还我拄杖来!带累山僧也出头不得。” 诸位,如果我们表现不好,就会带累先祖。我们是释迦佛的子孙,必须“行也端、语也端”,我们的言语、行为非常重要。我们应该时时处处正直无私,说话句句不离佛性根本义,做事无为而无不为,胸怀坦荡,光明正大,真实而不虚伪,这样人家就不会诽谤我们了。不但不会带累先祖,而且能使先祖传下来的无上大法发扬光大。现在有些人自命为佛教徒,榜样做得不好,以致招引来这样一句不好听的话:“要找黑心人,吃素道里寻。”罪过,罪过!带累佛祖啊! 过咎深,无处寻,天上人间同陆沉! 过咎若浅,也许有救。如果过咎甚深,那就不得了了,那还往哪里寻找佛性啊!慢说不能荐取佛性、不能解脱,就连人天福报也给埋没掉了——天上人间同陆沉!然而,若论称扬祖师大事,人天福报也是过咎。 如何才能无过?请看圆悟祖师的评唱: 这个与尔说不得,但去静坐,向他句中点检看。既是过咎深,因什么却无处寻?此非小过也,将祖师大事,一齐于陆地上平沉却。 何止是埋没了人天福报,连同祖师大事,也“一齐于陆地上平沉却”了。这样的过咎还算浅么!故云:“此非小过也”。然而,既然是“过咎深”,为什么还说“无处寻”呢?这不单单是说无处寻找佛性,你向什么处寻找“过咎”呢?所以,“这个与尔说不得,但去静坐,向他句中点检看。”我们就来看看圆悟祖师是如何向句中点检的。他在“过咎深”下着语:“可杀深!天下衲僧跳不出。”紧接着笔锋一转,反问:“且道深多少?”诸位,我们在这里能否也翻身一转,从“跳不出”处跳出来呢?如若不然,那就接着往下看。圆悟祖师在“无处寻”下着语:“在尔脚跟下!摸索不着。”这是点拨当机学人:在脚跟下的是什么?既然在脚跟下,为什么摸索不着?如果刚才你能翻身跳出,这两个问题根本不是问题。若跳不出,那就肯定是死在句下了。所以,圆悟祖师又在“天上人间同陆沉”下着语:“天下衲僧一坑埋却!还有活的人么?”圆悟祖师婆心太切,至此仍不肯休去,还要再次点拨:“放过一着。苍天苍天!”祖师说什么,学人粘着什么,那是学人对境粘心的习气太深了。你能“放过一着”,从脚跟下、从切近处荐取么?若能荐取,苍天苍天,原来如此!若不能荐取,苍天苍天,可怜可怜! 《证道歌》云:“在欲行禅知见力,火中生莲终不坏。勇施犯重悟无生,早时成佛于今在。狮子吼,无畏说,深嗟懵懂顽皮靼。祗知犯重障菩提,不见如来开秘诀。有二比丘犯YIN杀,波离萤光增罪结。维摩大士顿除疑,犹如赫日消霜雪。”至此,诸位能够放过一着、翻身跳出、荐取不疑么?! (良久。拍案一下)苍天!苍天! |