|

|

||||||||

|

|

|

王骧陆:乙亥讲演录-启机分之心谓宝藏 |

||

|

|

||

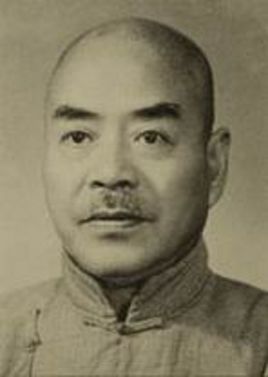

<顶礼印心宗二祖王骧陆居士> 云何谓藏,即指藏识。识又分为五六七八九,兹分说之。 五识者 前五识也,即眼耳鼻舌身,与色声香味触相对而起之识也,此如门口招待使者,招待客货入栈,藏而未入者也。 六识者 意识也,由前五识而引起之意念也,此如接收运货入栈房内之专使也。 七识者 比量分别识也,以能分别其孰善孰恶,以及无记,固执勿放松,即我爱执藏也,此如检别货物而定美恶之人,为苦之总因,烦恼之祖,梵名末那识。 八识者 藏识也,藏有能藏、包藏、我爱执藏三种。能藏者,谓有藏之能力也,藏入即不复再出,不问若干年,总之不能除去分毫。包藏者,言其量可包罗一切也,大如山河日月地球,小如芥子米谷细虫,一齐包入也,此如一大栈房,一切大小好坏秽净等物,无不藏入,梵名阿赖耶识。 九识者 即八识之空净者,八识虽属栈房,其始本来空净,货物虽有运入运出,往来纷扰,但栈房实不因此而移动,非垢非净,无来无去,原本白净无瑕,故别名为九识也,九识名曰白净识,梵名庵摩罗识。 以上诸识,本属一体,非有实性,为醒耳目故,立此假名,但言心之如何起因而造业耳。 世人起因造业,落入因果,不易救拔,此身口意三业之不易清净也。云何身业,曰杀盗YIN;云何口业,两舌、恶口、妄言、绮语;云何意业,曰贪、嗔、痴。此为三毒,总名曰十恶,如加一不字,不杀不盗不YIN等等,即是十善。但意业为主,因也;口业为引,缘也;身业为成就,果也。如不从因上救根,但于果上补过,终无益也。本会修戒,由定慧入手,以定慧是戒,乃心戒,所谓根本大戒,但亦不废戒相威仪。 修行先从心修行,就根上下手,此心中心由体起用之法也,故说意业缘起,不厌其烦,人苦不自知其病,佛乃告以各种习气,有百六十种心,《大日经》简之为六十种,使行者各自反照而内省也。曾子三省吾身,此三省不可指为三次,若每日三次,亦几一曝十寒矣。此三乃一日三时,初时、中时、后时也。即言无日无时不如是,日如是,月如是,久之自熟,去三月不违仁不远矣。心上诸病,皆属习气,其根不外根尘对缚,色心双缠。譬如镜子,对物而有形影,外无物,镜自空。虽然,有不同处也。 一、镜对物而有形,物去形亡。心对境而起念,境去形留,以攀缘故。 二、镜外物去即无形,心外境亡,念却仍有,以凭空攀缘故,立种种影像故。 三、镜对物必留形,心对境,可以不留,如视而不见,心不系属等等。又如有智慧者,现量已圆,亦能断一切故。 四、镜对物只留一形,不能变化,心对境,留形外,更可使其转变,幻化无量。若有智慧,又可另转一意境故。 由此可知主权实在我手,愚者不识主人翁,任彼流转,不能转物,乃为物转,甚至读经为经所转,成一死解,不能起用。 圣人立教,以明心见性为主,欲人证到菩提,菩提无相无名,乃不可得之圆妙精明觉心也。世人误解菩提心为善心、慈悲心,以为不作恶即是菩提发现,实欠明显,因地未明,果地又安得而圆成乎。又菩提心假名有五: 一、发心菩提,知迷求觉,发心起行,言发此证到菩提心之心也。 二、伏心菩提,知以心制心,降伏其粗重积习也,然压制非究竟,心尚未空,不名菩提。 三、明心菩提,了知如实自心之真相貌,证得其空净之根本也。 四、出到菩提,出生死此岸,到涅槃彼岸,至此尚未离功用也。 五、无上菩提,已入遍满圆实之境,为大成就,斯真菩提矣。 故能理上明白自性本来菩提圆满,佛性平等,是法身成佛也。事上修证三昧,见到实相,明心见性,是报身成佛也。若夫由理事无碍,习气除尽,神通开发,化身成佛,非一生可能办到,当经不可说之时。时即劫也,是名阿僧祗劫也,阿言无,僧祗言多量,言无量数劫也,即云非有定时也,一世亦可,千万世亦可。智者求心,刹那超过,愚者外求,虽千万世亦不能证得。果如何而可言超脱者,则舍一心地法门,无他法也。 三界之中,以心为主,心名为地,以此心法,通入法界,故名法门。能观心者,究竟解脱,不能观者,当下沉沦。《大乘本生心地观经·观心品》,文殊师利法王子言:此法门为十方如来最胜秘密心地法门,此法门为一切凡夫入如来顿悟法门,此法门为一切菩萨趣大菩提真实正路,此法门为三世诸佛自受法乐微妙宝宫,此法门为一切饶益有情无尽宝藏,此法门为能引诸菩萨众到色究竟自在智处,此法门为能度一切众生生死险难。今略举此数,皆从般若波罗蜜门,直证心田,如实知自心,是名心地法门。《大日经》之秘密主,即言心密之主,身口意三平等秘密加持,为所入门,一身密印,二语真言,三心妙观。三者方便加此受用身,即是毗卢遮那遍一切之法身也。此表菩萨之功行圆满,故以为名,实即一切众生平等法性不思议心也。经云依此法门等等,门即此门,故离般若,则学佛之资粮断矣。 法从心生,名因法立,能生之心无处,所生之法亦然,心境两空,具无处所,故无心则无一切名字,以心随缘应物,皆属缘空。佛说法四十九年,无非度众生之心,使之安乐,以无一众生,不求安乐,彼之争夺残杀,巧求诈取,又无不因求自己之安乐而起。彼不知此安乐非究竟也,世间安乐,与苦恼相对相因,皆从习惯比较而来。今日之乐,即明日之苦,有之乐,即无之苦,故非究竟,此安乐亦暂时而难永保。且以心向外驰,人遂忘却根本,以为苦乐在肉体之劳逸。佛欲使其觉悟何者为究竟安心法。世人心尚不知,遑论其安,故聚讼纷纭,至千百年,终未得一究竟。世人奔走一世,无非求安的法子。要如何安,才算满愿,终不曾点到心上去。世人求财禄,自己问自己,总是如何而可使我心满意足,可知希望者还是我心,亦惟求我心之满愿而安而已。岂知人事不常,八苦交煎,无有诸乐,但受众苦,不能慧照,遂名曰惑。 人生少壮老死,终不离前说八苦,然人不自觉者,为五阴炽盛苦。最恐怖者,为死苦,人误以一死即永永断灭,一也。伤自己一生经营所得,财产妻子,即将舍离,二也。死后究作如何归宿,三也。以此诸疑不决,恐怖心起,越不肯舍离,不舍则心越不肯放下,是以死时颠倒痛苦,不可名状。人见之,反谓此是死时一定光景,其畏死之心,早已种下,是根本不明心地故。以心地不明,安心之法,更无从着手。具智慧者,无不求其脱离,但不得其法。菩萨智悲双运,度之脱离,为说安心法。第不先说安,却先说心,使其明白究竟,知本无生死,心不可得,苦乐即无所依。依者住也,住著即心境双对,不能双空,计较分别,随缘而起,苦乐之生,生于心有住著。但云不住者,并非顽空如木石之无知,正是了了觉知而不执著,故云无住。无言不执,非空无也。经云应生无所住心,非但不住苦,并且不住乐,连不住亦不住,却住在这不在处,斯真常住真心,故名净土,故名极乐。极乐云者,安之至也。汝勿以安与不安为对论,此安字,乃真实究竟之安,无可名说之安。明此圆觉妙心,以根本不生不灭,故不净不染,不隐不显。二祖觅心不得,初祖即许其安心竟。一切生死八苦,根本打破,此在自心参究,非有法可传。惟平时力量不足,路太生疏,教汝自己切实修持。修持不是求神通,正是求定生慧,以般若力,破除一切缚,无非安心而已。然天下至大之神通,有过于安心者乎! 世人不了安心法,以求财求名,满足欲望为安心,终至愈弄愈颠倒,苦上加苦,一切无论矣。至修道之士,已得安心法要,尚不敢自信,每说自己业障深重,无由自拔,此由于不明业障所致。前云要销业障,第一先明白业障是什么,明白了,不销而自销。故心地未明,举心动念,即是业障,脾气习惯,就是业障。业障不同犯罪有案,可以销案解罪,此总在心上系缚。譬如杀人而逃,杀行是业力冲动,逃走也是业力冲动,即使官厅不问,苦主不追,或逢赦免,他那良心恐怖,和临终颠倒,正是夙业未解。又如杀盗杀敌,不得已而用兵,若不为自身谋禄位争地盘,文王一怒而天下安,其身心亦安然处之,何业障之有。况心中又无贪嗔痴诸念浑杂其间,所谓理得心安是也。不安即是惑业苦,破惑业苦,不外定慧空,定则生慧,慧以解空,空则不定而定。慧者,智慧也,智者不惑,世人迷惑,由于无慧,以无慧故,不能分别真伪,妄者反识为真,如能空诸所有,自然了解世间法,一切不实。所谓有漏,如杯之漏者,初亦满水,不久漏去,故名有漏。佛法是出世法,真实义谛,谛言不可动摇,若无漏之杯,水终不漏去,故名无漏。佛法者,借以了解世法者也,世法了,即是佛法。离世法,即无佛法。故佛法于世间,不离世间觉,将有漏之世法,与无漏之出世法,通达无碍,二漏法净尽无余,是名漏尽通,此乃第六通,为最高法门,外道所无,佛道独有。各教所无,佛教独有。学佛尤以此为先著,故开般若慧,乃成佛根本资粮,明心见性之第一关键,无第二条门路可通,《仁王经》云:一切皆依此门而成正觉,越此而成佛者,无有是处。良由众生病根,只是迷惑不觉,对治法门,亦只有此一条路,虽无量百千万亿劫,劫劫有佛出世,佛佛道同,同此一法,只是运用不同,随机应化,若归到无上菩提,证入毗卢性海,却不曾有二。至于名称,各经略有不同,今略举如下: 一、常恒不变如来藏性,二、藏识,三、如来藏,四、圆觉妙心,五、妙静明心,六、归元,七、毗卢性海,八、大圆镜智,九、法身,十、心地,十一、性田,十二、心宝,十三、菩提心,十四、净菩提心门,十五、金刚般若,十六、实相,十七、真如,十八、宝藏,十九、佛性,二十、真子,二十一、密藏,二十二、萨婆若海,二十三、心王,二十四、金刚密迹,二十五、主人翁,二十六、只眼,二十七、牟尼宝珠,二十八、元常,二十九、大我,三十、○。 各经名称虽异,其义不二,亦即名诸佛大秘密,又名胜上大乘。胜上大乘,非外道所能知。所云大者,即是摩诃,约有七义: 一、法大,谓诸佛广大甚深秘密之藏,毗卢遮那遍一切处,惟大人所乘故。 二、发心大,谓一向志求平等大慧,起无尽悲愿,誓当普授法界众生。 三、信解大,谓初见性明道时,是具足无量功德,能遍至恒沙佛刹,以大事因缘,成就众生。 四、性大,谓自性清净心,金刚宝藏,无有欠缺,一切众生共有之。 五、依止大,谓法界众生大依止处,如百川趣海,卉木依大地而生。 六、时大,谓寿量长远,出过三时,师子奋迅秘密神通之用,未曾休息。 七、智大,谓诸法无边,等于虚空,心之自然妙慧,亦复无边。以如是七因缘,故于诸大乘法门,犹如醍醐,故云最胜大乘。经云其性常坚固,无量如虚空,正表此妙心之至德耳。 佛于法华会上,令诸众生,开示悟入,成佛知见。达摩初祖,直指人心,见性成佛。以众生心被物转,贪声恋色,缚于嗜欲,为八风所摇。人若了知世间万法,皆是无常,如幻如梦,如电如露,了解此理,不复贪痴,则此心体,如如不动。诸法无性,以无性故,悉皆成佛。故《金刚经》云:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,此即观诸法无自性之理也。所谓无自性者,无何等性乎?所谓无相性,无尽性,无生性,无灭性,无我性,无非我性,乃至无菩提性,无法界性,无虚空性。知一切法,皆无自性,则能知一切智,得一切智,能见性成佛。佛法非消极,故二乘自了不度生,为佛所呵,称其人为焦芽败种。此种人不能成佛,故宁落地狱,不入二乘。所谓修大乘法者,须发大愿,存大悲,证大智,立大行。发大愿者,愿我生生世世,发菩提心,舍诸身命财产,救度众生,不但令众生得安乐,且令众生了明心性,使之成佛。存大悲者,以大悲心为根本,悲悯众生不明真理,枉受苦恼,誓救拔之,令得安乐。立大行者,行六波罗蜜,利己利他。证大智者,证法界本性智,成就根本智,于十方法界之理无不了知,名为一切智智也。所云大者,即众生心性,此物至小无内,无一尘而能入;至大无外,无一法而不包。所云乘者,以运载为义,能运行人,直至萨婆若海。萨婆若海者,即一切智智之地也。萨婆若海,即在众生心性之中,是知此海不遥,心宝常现。以心宝而比世宝,则赵璧非为宝,隋珠未足珍。但能明心见性,则外物不足以动其心,刹那之间,其宝自现。当亲悟时,实非他得,是为见性成佛。 众生贤愚,皆因其心力所注之不同而有异,因分别而遂有贤愚,其实则皆同此本体智慧,为妄情颠倒所覆,不能显见。如目有翳,如手成残,不能起作用,其可能性则勿失也。人有智慧而不显,如人有财宝而受困穷,岂不悲哉!兹引《华严经·出现品》文,以释其义,经文大意云,譬如有大经卷,量如三千世界之大,经中书三千大千世界中事,一切皆尽,此大经卷,虽如此之大,乃全住在一微尘中,不但一微尘如是,乃一切无量微尘,一一皆如是。于是有一人智慧明达,具足天眼,见此经卷,在微尘中,于诸众生,无少利益,即作是念,我当破彼微尘,出此经卷,令众生得益。此譬如如来有清净智眼,普观一切众生而作是言,奇哉奇哉,此诸众生,云何具足如来智慧,而却愚痴迷惑,我当教以圣道,令其永离妄想执著,于自身中,得见广大智慧,与佛无异,利益安乐云云。释之曰:大千经卷者,如来智慧也,在一切微尘中者,即在一切众生心中也,一切微尘皆如是者,即一切众生皆具广大智慧。然众生虽有如是智慧,因妄情所覆,不能内照,譬如大金藏,空埋地中,不因天眼人指示,何能发现。故人必须闻经教之理,了知人人心中,有广大智慧,思所以启发之,得无上至宝,利济无穷,徒以不知为可惜耳。如知此义,则对一切众生,无尊卑贵贱高下诸分别,平等智光,自然显露矣。 心之灵妙,不可思议,质微则势重,质重则势微,故地力不如水力,水力不如火力,火力不如风力,风力不如心力。心力无形,力最胜上,神通变化,入不思议,心之力也。兹略引数则用以说心: 一、《起信钞》云:信过去释迦当来弥勒为易,有令信众生心中真如,是凡圣通依,迷之六趣无穷,悟之三宝不断者,此为稀有。 二、《正法念处经》云:天人阿修罗,地狱饿鬼畜生,心常为导主。 三、《大乘本生心地观经·观心品》云:云何为心,云何为地,文殊言:三界之中,以心为主,心名为地,能观心者,究竟解脱,不能观者,究竟沉沦。 四、《不退转法轮经》云,尔时三菩萨,在世尊前,以蔓荼莲华供佛已,作如是言:我于此法,深生信解,无有疑惑。 五、《如来藏经》云:世尊告金刚慧言,善男子,我以佛眼观一切众生,贪欲恚痴诸恼中,有如来智,如来眼,如来身,结跏趺坐,俨然不动。善男子,一切众生,虽在诸趣,烦恼身中,有如来藏,常无染污,德相备足,如我无异。 六、《雁腋经》云:诸比丘告舍利弗言,佛非我尊,何以故,我不离佛,佛不离我。 七、佛于燃灯佛前,献五茎莲华,表五蕴性空,心无所著,顿入无碍之门,乃得授记释迦之号。 八、《金刚辨宗》云:金刚经者,一切如来悟心之门也,了无明之妄心,即妙慧之真心,故曰悟心。又云十方国土中,最上第一希有之法,惟有一乘法,只是一心,心即是法,法即是心,更住何法,故言不住。若离心别有法可得,即生执心,住于法相,即是无目之人。 九、《宝藏论》云:知有有坏,知无无败,真知之知。有无不计,即不计有无,即自性无分别之知。 十、水面和尚云:知之一字,众妙之门,灵知之心,即是真性,与佛无异。 十一、《华严经》云:善哉善哉,云何如来在于身中而不觉知。 十二、论云:佛说一切法,为度一切心,我无一切心,何用一切法。 观上列各条,可知佛说法四十九年,只说一句:心不可得。佛虽说亦同不曾说,以法本空故,心若不起,万法无生,心遍一切处,一切处遍心。如是了达,顿入自宗,故不悟心遍一切处者,则妄计心外有法,一切颠倒矣。 不达无相即相,则是取相凡夫,若了相即无相,则成唯心大觉。故不可取相求悟,亦不可离相证真,不即不离,觉性自现。 结论曰:启机法门,不可穷尽,兹概言之,使大众了一大概。先发大愿,立宗旨,明学佛之缘起。学佛又分三期:一启机期,二正修期,三印证期。此是第一期,但人何以要学佛,应反问自己:求己呢,还是求佛呢?何者为重。能知自己根本迷误之处,然后真心痛切,去求医药,医药者,三宝也。然何为佛,何为法,何为僧,又何为宝。三宝既明,再行释我,先从有我做起,不落空无断灭,再做到无我,不落情见生死,乃知情见生死,无非是苦。于是释苦,苦义既明,然后怖生死而求出离,但必明如何招入生死,根本还在无明。故释无明,此无明枉造诸业,故释业障。而业障之如何消,曰惟解脱,故说解脱。但不明起因,不得真相,故说因果。因果之一起一灭,即幻心之流转,于是乎辨明心性,使知心为何相,性为何物,直证到菩提,故说菩提。乃呼应第四页印心宗旨,以般若为用一语,极言离般若则学佛之资粮断,如工人之失其利器,虽有大力,亦难施用。启机者启般若之机也,此般若非佛独有,人人具足,般若华言大智慧,然不足以尽其义,当云“通达世出世法理事圆融无碍之大智慧”十六字,方可以拟其万一。果如何而可启发此般若者,当入正修行路。 顶礼印心宗二祖王骧陆居士! |