|

|

||||||||

|

|

|

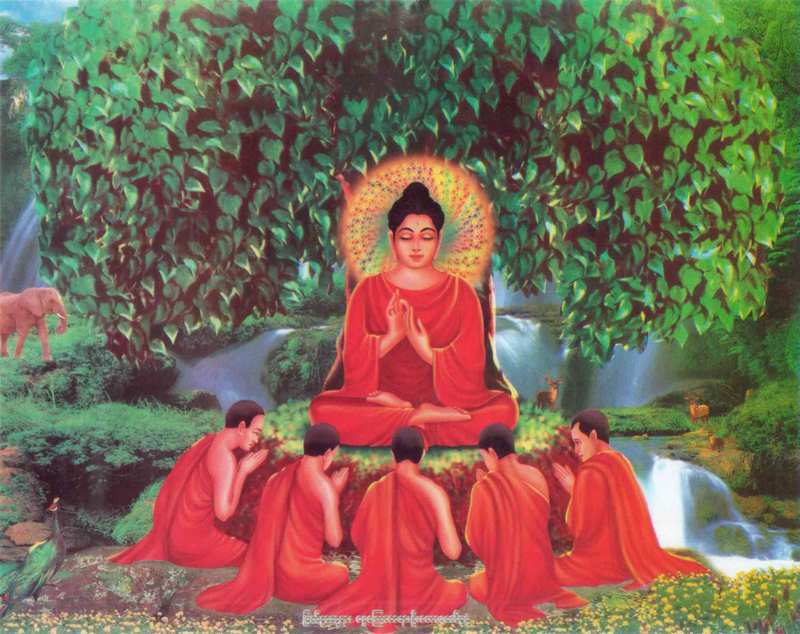

佛陀的一天是怎么过的 |

||

|

|

||

佛经里常说:“人身难得”;“得人身如爪上土,失人身如大地土。”人身的宝贵和生命的价值,在佛经里有丰富的论述。佛教重视人间的意义是从它的根本教义出发的。佛教强调只有人才能成佛;其它各类众生虽具足佛性,但只有获得人身才有条件实现成佛的可能性。所以《增一阿含经》说:“诸佛世尊,皆出人间,不在天上成佛也。”中国佛教协会会长赵朴初在《中国佛教协会三十年》报告中说:“佛陀出生在人间,说法度生在人间,佛法是源出人间并利益人间的。”把佛陀的本怀和盘托出,令人耳目为之一新。 本文打算介绍一点佛陀人间的生活片段,也许有助于我们理解人间佛教的精神实质。依“四阿含”及诸部律藏的记载,释迦牟尼成佛后,一生教化,足迹所及,遍于恒河两岸。他的弟子有国王、后妃、文官、武将、婆罗门、沙门、富商、医生、手工业者、乞丐、奴隶等各种人。有精通四吠陀典和十八部大经的著名学者,也有目不识丁的文盲。佛陀一生学而不厌,诲人不倦。他抛弃王宫生活,献身于追求智慧和觉悟人群的事业。在他看来,探索真理和宣传真理,拯救社会和拯救人类是他唯一的职志。佛陀仅仅是一位导师。他教导他的弟子这样去追求、去探索、去实践。 佛陀为了实现他度人济世的主张,因而建立僧团。佛陀在僧团中,以僧众的一分子自居,不认为自己高人一等。他说:“我不是僧团的统治者,我灭度后,也不需要有一个统治者。”僧众中的一切事情,取决于僧羯磨(会议办事)。僧人散居各地,几十人或几百人,依“六和敬”原则,生活在一起。除学习戒、定、慧外,每天托钵乞食,深入城市和农村,与社会保持密切的联系,随时解答人们提出的各种疑难问题,以佛法净化人间。佛陀在僧团里与弟子们相处的情况,弘一法师在一篇文章里作了考察,列举了七件平凡的事实,颇耐人寻味。 1.扫地:《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷十四云:“世尊在逝多林,见地不净,即自执彗,欲扫林中,时舍利弗、大目犍连、阿难等诸大声闻,见是事已,悉皆执彗共扫园林。时佛世尊及诸弟子扫除已,入食堂中,就座而坐。佛告诸比丘:凡扫地者,有五胜利:一者,自心清净,二者,令他心净,三者,诸天欢喜,四者,植端正业,五者,命终之后,当生天上。” 2.汲水:《五分律》佛制不得饮酒戒缘起云:“婆伽陀比丘,以降龙故得酒醉,衣钵纵横。佛与阿难舁至井边,佛自汲水,阿难洗之。” 3.修房:《十诵律》卷三十六云:“佛在阿罗毗园,见门楣(门户之上横梁)损,乃自修之。” 4.看护病比丘:《四分律》云:“世尊即扶病比丘起,拭身不净,拭已洗之,以泥浆涂洒,极令清净。更敷新草,并敷一衣,安卧病比丘已,复以一衣覆之。” 《西域记》云:“祗洹东北有塔,即如来洗病比丘处”。又云:“如来在日,有病比丘,含苦独处。佛问:‘汝何所苦?汝何独居?’答曰:‘我懒堕,不耐看病,故今婴疾,无人瞻视。’佛悯而告曰:‘善男子,我今看汝。’” 5.为弟子裁衣:《中阿含经》云:“佛亲为阿那律裁三衣,诸比丘同时缝合即成。” 6.为老比丘穿针:佛在世时,有老比丘补衣,因目昏花,未能以线穿针孔中,乃叹息曰:“谁当为我穿针耶?”佛闻之,即立起曰:“我当为汝穿之。” 7.乞僧举过:《增一阿含经》云:“佛坐草座,告诸比丘言:‘我无过处于大众中乎?又不犯身口意业乎?’如是至三。” 这里列举佛陀亲自扫地、看护病比丘、汲水、修房、裁衣、穿针等七件事,都是极其平凡的小事。唯其如此,益发显示出佛陀的伟大。他是一位讲究卫生、有劳动习惯的人;他关心病人和老人;他严于律己,虚怀若谷,愿意听取大众的意见。 佛陀重视人间现实的思想,还表现在他对待婆罗门教义的态度上。在释迦时代的印度有许多宗教,婆罗门教是正统的宗教,佛陀针对婆罗门教的主要观点,提出了自己的主张。 1.否认“梵”是宇宙万物的主宰:关于人类的起源,婆罗门教主张人是“梵”创造出来的。“梵”从口生出婆罗门,从肩部生出刹帝利,从腹部生出吠舍,从足部生出首陀罗。佛陀针对婆罗门教的神创说,提出业感缘起说。佛陀指出,人们的命运,决定于自己相续流转的身、口、意三业,起惑、造业、感果,感果时再起惑、造业、循环往复。佛陀认为只有业才是一切有情生生不息的原动力。在古代印度神权弥漫的社会里,佛陀敢于否定“梵”的权威,不承认它是造物主,把人类对客观世界的认识从神造归结为人为,这是一件了不起的事情。 2.反对常恒独存的宇宙本体:婆罗门教把“梵”作为宇宙的本体,或宇宙生起的最高原理。“我”是个人的主宰和本体,人们应当修行达到“梵”、“我”一致的境地,才能得到解脱。佛陀提出宇宙间的一切物质与精神现象,都是缘生缘灭,三世迁流,没有常恒、独存的实体,哪里有什么不变的“梵”和“我”?佛陀认为和合与相续是一切事物的实相。 3.反对祭祀:祭祀万能是婆罗门教三大特点之一。古代印度,一家设一火,一年到头,长燃不熄。把人类所需要的食品,如瓜果、米谷、乳酪、牛羊等投到火里,作为祭品。这些祭品被火烧时,气味升到天上,天神食后,生欢喜心,就能保佑你的家庭五谷茂盛,牛羊繁殖。佛陀认为祭祀天神、屠杀牛羊、耗费财物,除了增长罪愆,加重负担,给人们带来巨大痛苦之外,毫无益处。 4.反对种姓制度:婆罗门教的种姓制度规定:婆罗门掌握祭祀和文教;刹帝利掌握军政;吠舍是商人、手工业者和一部分农民;首陀罗是农人、牧人、仆役和奴隶。前三者是雅利安人,后者非雅利安人。印度当时的种姓制度是世袭的,绝对不可逾越,界限十分严格。这些规定不仅订在法律里面,而且还写在神圣不可侵犯的宗教教条中。佛陀针对种姓制度提出:“四海之水,同一咸味;四姓出家,同为释子”的号召。他把僧团作为反对种姓制度的实验和尝试。如著名的十大弟子之中的优婆离出身于首陀罗种姓,他在僧团内威信很高,婆罗门、刹帝利、吠舍出身的僧众都要向他顶礼问讯,这在当时的社会上是不可想象的事。此外,旃陀罗人,社会地位最低下,称为不可接触者,佛陀十分同情他们的不幸,经常和弟子们接触这部分人,到他们那里应供和说法,对他们予以支持和安慰。婆罗门教规定前三种姓有再生权,首陀罗出身的人则没有再生权。佛陀主张:一切众生,皆有佛性,都是未来的佛,佛和众生平等无二。 5.尊重妇女:在古代印度社会里,妇女的地位很低。妇女是没有出家的权利的。在当时来说,出家,即意味着摆脱家庭的桎梏;而参访名师、寻求真理,又被社会上认为是一种高尚的行为,出家人被称为人天师表。佛陀既然主张一切众生皆有佛性,都是未来的佛,妇女当然也不例外。所以佛陀接受了他的姨母大爱道的请求,准许妇女为出家弟子,建立女性僧团。佛还经常印证一些比丘尼明罗汉果。 6.爱自己的祖国:佛陀是僧团的一员,故有佛在僧数之说;他在思想认识上则站在代表当时历史发展的进步的一方,主张冲破种姓制度的束缚,提出“四姓平等”之说;在国家观念上他又是一位强烈的爱国者。释迦牟尼的祖国迦毗罗卫,佛经上虽说它如何富庶,如何强大,但实际上它不过是萨罗国的附庸而已。传说波斯匿王向迦毗罗卫国释迦族求婚。释迦族认为波斯匿王出于低贱种姓,不配与其通婚,但又不敢得罪他,便采取两全其美的办法,让一名婢女冒充释种下嫁。这件事后来被波斯匿王的儿子琉璃王得知,认为自己是婢女所生,感到奇耻大辱,非要灭掉迦毗罗卫国不可。当琉璃王向迦毗罗卫进军的时候,消息传到释迦沙门集团。佛陀没有忘记自己的民族和祖国,以大无畏的精神,出现在琉璃王进军的大路上。琉璃王看到佛陀坐在路旁一株没有枝叶荫蔽的舍夷树下时,向前问讯:您为何独坐在此枯树之下?佛陀对他说:国族的荫蔽,超过别的人,你现在要消灭我的国族,我不是成了一个没有荫蔽的人了吗?琉璃王听了佛陀的话,有所感动,立即还军。第二次进军,也被佛陀劝阻住了。琉璃王第三次进军时严密封锁军事行动的消息,灭掉了迦毗罗卫国,屠杀了许多释迦族的人。据说佛陀这时心中非常哀怨,头痛多日,对祖国的沦亡深感痛心。佛陀的这一事迹,深刻地教育着他的弟子,要时刻维护自己的国家与民族的独立和生存。如果有人以为信佛出家,就可以不关心国家和民族的前途,那显然是十分错误的。 佛陀出生在人间,成佛在人间,说法度生在人间。人间的佛后来怎么会变成天上的佛?这同佛陀所处的朝代背景有关。如前所述,当时的印度社会被“神权”的迷雾所笼罩。在佛的弟子中,婆罗门种姓出身的占绝对多数,他们虽然改信佛教,但其传统的信仰观念尚无法根除,他们总是习惯地以天神的观点来看待佛陀。在他们看来,人间的佛陀未免太平凡了。于是把人间的佛陀请到天上最高处摩醯首罗天。经过逐渐地演变,甚至认为天上的佛才是佛的真身,人间的佛不过是佛的化身而已,来了个本末倒置,使印度佛教走上了“梵”“佛”合流的道路。 佛教传入中国之初,梵佛合流的佛教又与中国的神仙方术相结合。所以东汉楚王刘英“诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓”。汉代牟子著《理感论》说“佛”能“恍惚变化,分身散体,或存或亡,能大能小,能圆能方,能老能少,能隐能彰,蹈火不危,履刃不伤,在污不染,在祸不殃,欲行则飞,坐则扬光,故号为佛”。佛陀在当时中国某些人的心目中竟成了一位无处不在,无所不能,有感斯成的大神。佛陀生前是竭力反对神佑论,提倡业感缘起说的,后世主张神佑说的人们又把佛当作神来崇拜,这不能不说它是对历史的一种嘲弄。 到了近代,佛教界一些有识之士为匡正佛教的流弊,使之契合佛陀的原义,着重人间正行,针对重死、重鬼的偏向,揭示“人间佛教”的真谛。赵朴初会长在《佛教常识答问》一书里提出“人间佛教”的思想,对它的内容、目的、理论基础和意义,都作了精辟的论述。特别是他在《中国佛教协会三十年》报告里提出:“中国佛教已有近二千年的悠久历史。在当今时代,中国佛教向何处去?”“我认为应提倡人间佛教。”赵朴初会长的这些话,是和佛陀心心相印的。因为只有提倡人间佛教,才能畅佛本怀;也只有提倡人间佛教思想,才能廓清千百年来附会在佛教躯体上的神教、鬼教、巫教的迷雾。鬼教、巫教的迷雾。 |