|

|

||||||||

|

|

|

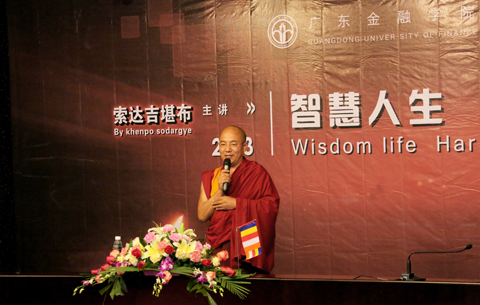

素达吉堪布:智慧人生和谐社会 |

||

|

|

||

智慧人生 和谐社会——广州金融学院演讲 ——广东金融学院演讲 『 2013年9月28日下午 』 主持人致辞: 请全体起立,以热烈掌声欢迎索达吉堪布来我校讲学! 谢谢!请坐。 尊敬的索达吉堪布来自喇荣五明佛学院,依止法王如意宝晋美彭措为根本上师。他怀着仁心善念,为汉地僧众译经讲学,不辞辛劳;他著作等身、方便说法、度人无数;他捐资助学、慰问灾区,扶危济困、广施慈悲;他到过欧美、东南亚等许多国家和地区弘法讲学;他曾经与北大、清华、人大、浙大、复旦等高校学子欢聚一堂,帮助大学人探索智慧的源头、浇灌心灵的花卉,在国内外产生了极大的影响。 今天,广东金融学院迎来这位高僧大德,这是一个难得的机缘。因为产业升级的广东,同样需要文化升级,作为支柱产业的金融行业,同样需要精神文化的建构,广东金融学院的莘莘学子,更需要安身立命、完善自我的大智慧。 好,闲话少说,有请尊敬的索达吉堪布为我们开示—— 各位下午好。今天有这个机会跟金融学院的老师和同学一起学习“智慧人生、和谐社会”,我很珍惜,也很欢喜。 利他的智慧 我所理解的智慧人生,就是具有利他智慧的人生。有了利他的智慧,你自己会幸福;有了利他的智慧,你会给身边的人带来快乐;有了利他的智慧,你的前途光明无限。 我们都希望有智慧,但智慧要跟利他心相连,才是佛教所谓的智悲双运、古人所谓的德才兼备,是大智慧;否则很可能成为害人害己的小聪明。《资治通鉴》就德与才的有无多寡,分出了四种人:德才完美具足的,是圣人;德和才一样没有,是愚人;德胜过才称君子;才胜过德叫小人。 这种分析很有启迪性。在座的学的都是金融,很明白什么是金钱的诱惑,因而更要注意德行的培养。 最高尚的德行就是利他。像我们身着袈裟的人,佛教里称沙门,应以慈悲为怀,但没有利他心的话,和尚也好、尼姑也好,都算不上合格的佛教徒。世间的领导、精英们也一样,没有利他心,再成功也掩饰不了自私的面目。相反,有了利他心,不论你的身份如何,都是高尚的、快乐的。 因此,利他的心不仅是一颗好心,也是一种人生的智慧和态度。如果每个人都能关心他人、关心社会,那么天下也就太平了,诚如清末小说家刘鹗在《老残游记》中所说:“人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。” 希望大家常常思索这种道理。 刚才在和老师们聊天时,我明显感觉这里的氛围跟其他大学不同,有相当的自由空间,心态很开放。可能是受这种氛围影响,老师们大都有一种长远眼光,尽心尽力想为大家打造一条光明的人生之路。这样思考是有前瞻性的,我也希望在老师们的精心培育下,同学们都能有个好的前途。 不过说到前途,我想提醒一点,就是要相信业因果。 相信业因果 刚才一位老师说:“每个人都有自己的命运。” 命运在佛教认识里,就是业的呈现,《百业经》等经典中都说:业如同广大无边的网,覆盖整个世界。这张网比因特网大得多、也复杂得多,一般人无法想象,也无法通达其中的深细道理。不过,因为一辈子研究这些,我常会善意地告诉大家:要相信善有善报、恶有恶报,它确实存在。 有些同学心地很善良,但却不相信有业。眼前不相信也不要紧,我希望当你对人生有了更多体会,比如发现有些事不是想做就能成功,而有些事不努力也能成办的时候,可以回头想想,这背后是否有种力量?其实就是业。业都是自己造的,上一辈子、再上一辈子乃至无量生世当中,我们在阿赖耶识里播下或善或恶的种子,今生,它们结果了。 命运就是这么来的。看看周围,同样读金融、同时毕业的两个同学,一个非常成功,一个倒霉透顶,什么原因?他们的业不同。同一家庭的两个孩子,一个又聪明又漂亮,而且成功,另一个既笨又丑,还受社会歧视,为什么呢?还是业的问题。业很复杂,但佛教里确实有清晰的解释。 一说到业,我总要澄清一点,就是业对命运的影响,不能简单理解为“宿命论”,完全取决于前世,这不是对业的正确认识。真实的情况是:我们今天所感受到的一切,有一部分的确是前世的业导致的,但也有一部分跟今生的因缘有关,了解到这点,你就明白断恶修善的意义了。 说得明确一点,相信业因果,也是一种智慧。 我常常觉得,学习是一件乐事,尤其是学习利他。佛教认为,对他众有利的知识,是高尚人学的;对自己有利的知识,是中等人学的;而对自他无利甚至有害的知识,只有下等人才会学。因此,要学就学对自他有利的知识。 金融可以说是这种知识,既可赖以谋生,也可服务他人,但每个人的前途如何,还得靠自己努力。努力学知识是一方面,但想有所作为,还要提升利他心。利他心是在任何环境生存和发展的基础。只要你相信因果、践行利他,保持一份纯洁和高尚,有些事会不期而至,超乎你的想象。 绽放心中的水仙花 讲个故事吧。1950年,美国哥伦比亚大学商学院入学考试有这么一道题目:“假如你有两块面包,你会怎么做?” 本杰明•格雷厄姆教授参加了阅卷,答案各种各样。有的学生说,我会留一块作为晚餐。教授批注道:你很节俭。有的学生说,我会送一块给乞丐。教授批注道:你很善良。有的干脆说“统统吃掉”。教授笑了笑,批道:你真可爱,我的孩子。忽然,有一个答案吸引了他,上面写的是:假如我有两块面包,我会用其中一块去换一朵水仙花。 本杰明教授在卷末为他批了几行字:世人都知道面包的好,却不知道一朵水仙花的妙……我可爱的孩子,你小小年纪已经领略到人生的真谛,不为物质所累,堪成大器。 这名学生就是沃伦•巴菲特,当年刚刚20岁。 后来本杰明教授一直对他非常关注,并将自己的所有知识和窍诀传授给他。1957年,巴菲特筹集了30万美元,进入股市炒股,从此就像滚雪球一样越滚越大,到2005年,他的个人资产达到440亿美元,仅次于首富比尔•盖茨。 2006年6月25日,巴菲特宣布,捐出总价达300多亿美元的私人财富,投入慈善事业。这时人们才发现,他的“水仙花”开得如此美丽。2008年,他以620亿美元的总资产超越比尔•盖茨,成为新的世界首富。 谁都知道,不是每个人都可以成为巴菲特的,但像他年轻时那样,我们也可以在心里发一些利他的宏愿,并让这种强大力量推动我们尽可能多修些善法。其实行善不仅是高尚的,也是有智慧的,诚如《正法念处经》里所说:“一切时一心,常勤修善业,舍离不善者,此是智慧相。” 有了这样的智慧,身语意常常保持善良,那我相信,终有一天,我们也可以绽放心中的水仙花。 生生世世的智慧 除了今生的智慧,我们还要有生生世世的智慧。 蚊子落到手上,你是“啪”一声打死它,还是放了?我的话,就把它放了。为什么?因为它是生命。凡是生命,不论大小,都有一种对自我的认同,既然如此,我们就应该像对待自己一样,尊重其他的所有生命。 这就是平等的生命价值观。是否具有这一观念,将对我们的思想产生深刻影响,并体现为截然不同的行为方式。更重要的是,我们今天的心态和行为是有果的,它必将在未来的生生世世,成为自己如何投生以及受苦受乐的因。 在座的有些人可能承认前世后世,因为他觉得,不承认,很多现象和道理就说不清楚;而有些人也不想太多,反正接受不了这种观点。这两种态度都有些感性,如果你往理性方向迈一步,问问自己:我有没有理由否认它?那你会得出和我一样的结论:没有理由。我在多年研究佛学、哲学、心理学等知识的过程中,确实没有发现这种理由。 如果你没有否认的理由,而佛教中有建立它的理论,科学中有证实它的案例,为什么说不存在呢?一定存在。 既然存在,我们就要注意自己今天的行为了,因为它是来世的因,严重的,今生就会成熟果报。人生的境遇有顺有逆,身处其中,应该尽量保持善行、止息恶行,否则恶就是恶,有报应。你做了,也许暂时看不到,“哪有报应?”但过不了多久,在你的身上或心里,在你的家庭或工作上,很可能会出现不顺和痛苦,那时就后悔莫及了。所谓“欢欢喜喜造恶,哭哭啼啼受苦”。今生都如此,更何况来世? 培养完善的人格 可能是受环境或是急功近利的教育影响,不说来世,就是这一世的人格或人生意义,也很少有人理会。现在多数人是只顾眼前的,就盯着钱,不顾道德,不顾生命价值,甚至都不知道孝顺和感恩,不知道要尊重有德的人,心里只想着自己的那点快乐,其他的什么都顾不上。 人要现实一点,这个我理解,读书期间想着毕业后怎么成家立业、怎么买房买车、赚大笔大笔的钱,我也理解,不过,值得注意的是,最好不要落入偏执的心态当中。 有些过于悲观的人,白天晚上担心前面的压力,学业、工作、生活,人生的路还没真正开始,就被想象的障碍压垮了,“像我这样的人,怎么会成功、幸福呢?” 而有些人也太乐观了,认为毕业后的生活一定比校园里幸福。实际未必,或者说,正好相反。中午我接到一个老师的电话,他说:“我现在太想读书了,真想回到学生时代,但我已经成家,时光不能倒流……生活怎么这么难?” 因此,我们不必太悲观,也不要太乐观,我的建议是,好好享受眼前的读书生活,单纯、快乐、无忧无虑。如果你真为将来着想,那就好好培养自己的人格和善心,具备了这些,你就可以面对压力,也就有可能迎来真正的幸福人生。 幸福人生总是和善良以及完善的人格连在一起。 我们现在学的多数是知识、是技术,不是道德。我们可以用它去完成一件事情,却不知道如何沟通,所以很多人一进入社会,想怎么做就怎么做,“我有道理就可以啊……”实际上不是。我们还要看别人是怎么想的。社会很复杂,人的想法也不一样,所以要为别人想,这才能沟通。 毕业证上看不出这种能力。你学历再高,如果对上不懂得尊重领导,对平等者不会谦让合作,对下面的人不知道慈悲爱护,工作起来一定会受挫的。加之承受能力又差,领导批评一句也耿耿于怀,那就前途堪忧了。 这些很重要,老师们要常常提醒。从长远看,人格教育不亚于一般的知识和技术,把这些放空、不重视,是很难真正关心到学生的。你们也知道,在过去的传统里,父母在家庭教育中都会教孩子洒扫应对、待人接物,做人的一套从小就教好了。但80、90甚至70后的父母,自己都不懂,更谈不上教了。父母不教,到了学校老师也不教,从小学到大学都没人教,一二十年读下来只会考试,那这些怎么办呢? 希望老师们经常讲讲自己的经验,讲讲这些道理。 “罗斯顿醒悟得太迟了” 我总认为,知识分子身上有一份责任,以慈悲心维护社会的责任,所以不应该把目光老放在钱上,这不会给你带来真正的前途。不要忘了那朵“水仙花”,要早点醒悟。 上世纪初有一位好莱坞影星利奥•罗斯顿,他超级肥胖,体重达170公斤,走几步路都气喘吁吁。他因肥胖出名,也有才华,但爱钱如命。医生曾多次劝他节食,减少演出,否则将危及生命,但他不听,他说:“人来到世界只有短暂的几十年,我虽然有很多钱,但我还要拼命地继续挣下去。因为,我太喜欢钱了。”就这样,他马不停蹄地去各国演出。 终于,1936年在英国表演时,他因心力衰竭倒在舞台上,被送进医院。医院用尽当时最好的药物和医疗器械,但还是不能挽留他的生命。弥留之际,罗斯顿绝望地喃喃自语:“你的身躯很庞大,但你的生命需要的仅仅是一颗心!” 急救中心院长哈登黯然垂泪,“罗斯顿醒悟得太迟了。”为警示后人,哈登把罗斯顿的这句临终遗言,镌刻在了医院接待中心最醒目的地方。它也确实起到了警示作用。 47年过去了,美国石油大亨默尔来英国谈一项大生意,突然病发,倒在谈判桌上,被送进这家医院急救,检查结果也是心力衰竭。但为了不影响生意,他包了一层楼当作办公场所,安上电话和传真机,一边治疗,一边工作。医生劝他安心静养,他不听,依然我行我素,医生也无可奈何。 有一天,默尔散步来到接待大厅,见到了那句警示语,不禁停下脚步,静静地默念起来。当从医生那里得知整个事件的来龙去脉,他顿时陷入沉思,又在那条警示语前驻留了一个多小时,才缓缓离开。 回到房间,他撤掉了电话和传真,并要求自己的财务部门一个月之内把所有账目都算好,说过段时间他有一个重大的决策。接下来,他专心养病,等待手术。手术成功了,默尔出院。出院的第一件事,他就把公司卖了,住进苏格兰的乡下别墅,过起了逍遥自在的生活。 他为什么这么做?人们从他传记里发现一句话:富裕和肥胖没什么两样,也不过是获得超过自己需要的东西罢了。 默尔那时就醒悟了。他知道生命很脆弱,不应该为了一些多余的东西,在不断忙碌中不知不觉失去它。 愚痴无智慧,贪苦中妄乐 罗斯顿醒悟得太迟了,而现在很多人也差不多,脑袋里想的都是快乐,忙着赚更多的钱、爬上更高的位置,以为这样就能快乐。但人生不是很长的,我们想过没有,那些快乐真实吗?当你要离开时,会相信它吗?你会相信什么? 有位科学家说:“浅薄的知识使人远离上帝,渊博的知识使人亲近上帝。”我的理解是,当我们觉得上帝、佛陀或真理离我们很遥远的时候,说明我们的知识还很浅薄,等到各类知识、智慧积累到一定程度,便会规规矩矩来到真理身边,但那个时候,如果生命到了尽头,你会是个什么心态呢? 会不会后悔?因为一个“贪”字,人生空过了。 佛陀曾经教诫说:“愚痴无智慧,贪苦中妄乐。”没有智慧的人,总是把他所贪执的幻象误以为快乐,就像人喝醉了以后,迷迷糊糊的,还觉得很快乐,完全不知道自己已经变成什么样子了。我听说有些娱乐场合的情形更加疯狂。 古训认为,贪心太大会影响心术。所以康熙皇帝说:“观人必先心术,次才学。心术不善,纵有才学何用?”其实很多领导也这么看人,看你心地善良,才会委以重任,否则他们也害怕。所以,以后进了银行或证券公司,要格外警惕自己的心,不要因为贪心增上,毁掉一生的前途。 有人不理解佛教为什么要断贪,其实佛教所谓断贪,也不是排斥那种正常需要的心态,我们要大家提防的,是这种过了头的贪。这种贪,往大了说,伤命伤德,往小了说,日常生活里不懂得节制,也会伤害自己的身心。 比如贪睡,该睡的时候可以睡,不该睡的时候也睡,会导致整个身心的气脉紊乱。再比如贪吃,正常饮食对身体是好的,但整天吃吃喝喝,除此之外没有其他的生存意义,那不仅对健康有害,人生也没有价值。还有贪玩,贪玩的人不好好学习工作,不做有意义的事,每日打牌游耍,虚度时光而已。最不好的,就是看一些色情的电影电视,染污心灵。 有利他心,才有和谐社会 因此,年轻时要多学习,而且要学到正确的知识——包含利他与慈悲的真理。不管你是学生、企业家或艺术家,都应该追求这种不需要狭隘宗教或思想包裹的真理。 佛教提倡慈悲心,但这个慈悲心,不仅佛教徒在修行时需要它,凡是人类,不论你生存在世界的哪个角落里,都需要它。一旦人类离开了慈悲心,谁都不肯真正关心他人的时候,人与人的关系就会僵化,家庭和社会无法和谐,那时候,恐怕我们只能看着世界变得越来越恶浊了。 你们不一定要信仰佛教,但对佛教所阐释的真理,如果不去了解、不多少学习一些,我觉得,来一趟人间还是挺可惜的。你们不妨去寺院走走,到了寺院,你会感受到一种无形的力量。这是蕴含慈悲与智慧的力量,它会从内心深处启发人的爱心,让你了解万法真相。你们也可以看看古书,古人把思想都留在那里,超越现在的认识,对心灵有益。 现在人强调自我,也学习以自我为中心的思想,这对自我提升是有好处,可以让个人、民族和国家形成强大的意志力,但如果能像考虑自己那样为他人着想,在利他心、慈悲心基础上建立一种智慧,那整个社会自然就和谐了。 爱因斯坦曾说:“人只有献身社会,才能找到那短暂而有风险的生命的意义。”请大家想想他说的道理。 |