|

|

||||||||

|

|

|

顿宇:行愿大千——记当代宗门耆宿上印下空长老尼 |

||

|

|

||

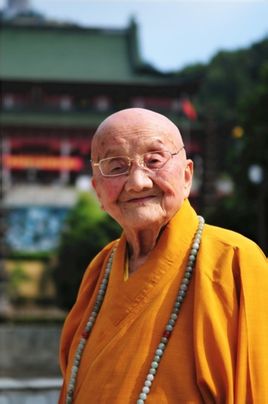

行愿大千 ——记当代宗门耆宿上印下空长老尼 文/顿宇 【作者按】一日,跟明尧老师谈起家师的开示,老师遂要求学人写一篇介绍家师的文章,并说:“很久就想有一篇介绍长老的文章,希望通过你的记述,让更多人了解这位住世的中华第一长老尼。”被老师这么一说,学人便觉得任务重大。但家师近百年的传奇身世与不凡行履实在不是轻易能写就,何况无数的宝贵开示和日常接机?要把这些浓缩于一篇文章,煞是困难。但另一方面,学人亦和明尧老师有同样的愿望。于是只好硬着头皮,毅然承担下这个任务。家师平日以“应无所住”为行持,以“行愿大千”为大用,大金山每年举办的女子禅修夏令营,都以“应无所住,行愿大千”为宗旨,故本文拟以“行愿大千”为题,愿读者能透过粗浅的文字,荐取吾师之心尔。 上印下空长老尼德相 恩师上印下空长老尼,字了源,一九二一年出生于江西临川,出身书香门第兼中医世家。生逢乱世,年未及笈便遭国破家亡,师遂顿悟世幻,舍尘出家,当时年仅十九。翌年,师便手兴金山,将一处茅棚建成庄严殿堂。不久,又创办中医传习所。 新中国成立后,环境改变,师深达时务,即创办尼众织布厂,工禅并重,被省政府作为模范宣传。一九五五年,师往云居,得虚云老和尚指点而具戒。时虚老眼见此小沙弥尼,便摩顶道:“普度众生,普度众生。”在老人指点下,师南下广东投奔本焕上人。之后在广东一住三十年,其中包括文化大革命。在那个“史无前例”的时代,出家人颇难自保,很多僧尼还俗。吾师昼以“应无所住而生其心”兢兢劳作,逆来顺受,夜则长坐参禅。 改革开放,本焕上人昭雪出狱,师秉命辅佐上人复兴丹霞别传寺,任知客。一时,“男众道场女知客”,林下称奇。 一九八五年,在临川政府三请下,师重回故土,再度复兴金山。乡人犹记得这位奇女子。闻师归来,竞相拥护。师亦喜获顿成、衍药等得力弟子。师倾其心血,苦心经营,德感人天。山寺开光之日,天放异彩,有一巨大光环笼罩金山上空,有信众见观音菩萨现身,一时间,“观音菩萨为金山寺开光助兴”成为盛谈。而四方衲子亦慕名而来,师遂开堂接众。然是时,佛教元气未复,教内凋零,僧才空前冷落,而女众僧才,更是寥寥。为改变这一局面,师再发宏愿,决定创办佛学院。师办学院,除因绍隆僧种,更是前瞻性的看到发展女众教育既是佛教的需要,也是社会大势所趋。之后,事实证明了这一理念。迄今为止,“江西省尼众佛学院”已经送出上千名学子,于各地弘法或者深造。另一方面,作为禅宗道场,不可能离开坐禅,但当时国内寺庙,有禅堂的并不多,女众禅堂,更是没有。师又挺身,再一次“无中生有”,建禅堂,立规矩。如今,女众自挂钟板的禅堂,唯金山耳。自从有了禅堂,金山寺亦和其他男众禅宗道场一样,每年举行“冬季禅七”。 接触过禅宗的道友都知道,打禅七是禅宗用功上的一个重要途径,旨在克期取证。一入堂即告生死假,高挂钵囊,万缘放下;都摄六根,以悟为期。咬住一句话头,一路逼拶,九个七下来自有受用。但其间必要有明眼师匠护持把关。因参禅一途,直捷但险峻,若无明眼人提持,稍有不慎,确是十人九蹉路。是以师父每次必亲任主七,不管多忙都要抽时间进堂开示,为这些用功的禅和打警策。而很多人都觉得只要有老和尚在,就很踏实。甚至年年有几位师父从香港、台湾特地赶来参加金山禅七。师父经常在禅七间告诫我们一定要趁年轻赶快努力办道,老了想用功色身都不配合就晚了,她常说:“你们比我有福报,能进堂打禅七,要好好参,若人静坐一须臾,胜造恒沙七宝塔;宝塔终归化为无,一念静心成正觉。既进得禅堂来就和这一法有莫大的因缘,就要好好在这一法上用功得受用,我老了,希望你们比我先成佛。”一位参加过十多届禅七的师父曾经对我说:“真的很感激老和尚给我们撑起这一片天。为了这支静香,有太多人在付出。” 除了打禅七,师父亦把“坐禅”纳入佛学院课程,使“江西尼众佛学院”成为一个独具禅宗特色的佛学院。而数年后,因山上发展受限,师又在山下另建“大金山寺”,此名为本老所赐,取义为“地方大,人才大,发心大”。不久,宜春政府亦请师出山,复兴末山尼祖庭。佛门有句话“马祖建道场,百丈立清规”。而后代祖师们也大都不遗余力的建道场,今吾师亦“步其后尘”,这到底为何?难道非此不足以显示他们的能耐神通么?但不管是赞叹也好,疑问也好,师父只是深深地说了一句:“女人太苦了!女人求道太难太难了!”这无不是师父在磨难中走来的切身体会。当年求学无门。为了想去禅堂,甚至被迁单……但即便如此,吾师仍然不改初心,在大风大浪中舍身保存这一领袈裟,本色依然。其中的曲折艰辛,岂是我辈能够想见的。自己受苦,故愿他人离苦,愿同为女性的出家人有一个安心修行的地方,愿那些世间更苦的女性,有一个可以回的家……但这最终亦不过示现而已。菩萨度世,果有什么理由呢? 师为法忘躯,而对于社会,同样展现了一雨普润的悲心。办慈善基金会,支援灾区,扶持贫困。不但舍财舍物,更让世人体会到什么叫“无缘大慈,同体大悲”。师父总是愿意亲自去看望那些与她素不相识的人们。有一次她老人家摸着一个孤儿的头说:“仔啊仔啊,你掐了好多苦!”孩子温暖得如同回到了母亲身边。 师下及小、上及老,目睹僧众年老孤苦,年轻出家人父母无依,更忧伤广大信众、社会老人缺乏临终关怀。于是不顾自己年逾九十,又着手建起了占地三百亩的安养院及慈善医院。以使“老有所养,老有所归”……但与此“矛盾”的是,她老人家自己却连一个独立的方丈院都不享受,至今还挤在一间不太通风的小屋里。 师父的无上德行得到教内教外的崇敬,海内外的很多尼众都渴望得到师父的传戒。而不管戒场有多远,师父都从未拒绝过,亲任尼和尚。至今,她老人家所授的戒子已达三千余名。而师父的社会头衔更是多得自己都记不住。但这些对于她老人家来说,不过梦中佛事罢了。 师尊建法幢于处处,更是破疑网于重重,对我们这些徒众随机施教,解粘去缚。以本分接人,从不弄玄虚,同时又绝不拿佛法作人情,不跟你客套,不容你钻空子。只是学人福报浅薄,并无很多机会承教师前,加之根器平凡、出家日短,对于师父的很多教法并不能一时领会。以下所述的几则师尊接机片段,确是“以蠡测海”;但若有人以此见海,则幸甚矣。 上印下空长老尼德相 其一 临济家风 恩师作为临济宗第四十五代传人,得法于本焕上人,上人为师赐偈曰:“常培无量诸福慧,真如法性永长存,印理明心广度众,空了一切化大千”。师尊秉承家风,于当机处,毫不手软,痛下钳锤。一次,正副监院因寺务劳累,都没上殿(师父直到九十岁还坚持每天上早晚课),师父发现后,便遣侍者去叫。二师情知不妙,下殿后立马往丈室认错,刚到门口,师父劈头就骂:“我都上殿,你们竟敢不上殿,我打死你们!” 一次,师父来山上跟我们一起过堂,斋毕讲开示,师父先转头看看东单,又转头看看西单,然后问:“xx怎么没来过堂?”僧值回答道:“xx师父这几天一直在忙xx事,很辛苦,所以没来过堂。”师父于是大骂:“出家了,死都不怕,还怕辛苦!赶紧把她给我叫来!”我们都很诧异,师父并不经常上山,却能在目光一扫之下,就知道谁没来。 跟在师父身边的侍者们更是以挨骂为家常便饭,骂要挨,事还要做。一次师父很晚回来,洗完澡换了衣服就回房间了。侍者早就等得眼皮打架,师父刚走,就立马扑向枕头。但不到两分钟就听见师父敲门:“衣服洗了吗?”“师父,我明天洗。”“拿来我自己洗!”侍者还想耍赖:“师父,都这么晚了,明天再洗吧。您又不急着穿……”“明天死了呢!”被这一喝,侍者一下子不困了,抱着衣服冲向洗衣房。后来她说,从那以后,她当天的事情基本不会拖到第二天。谁敢保证明天不死呢? 一僧入丈室请假,原因是参加女儿婚礼,师父问:“你受戒没有?”答曰:“还没呢,师父。”“那赶紧还俗!”吓得伊再不敢思想俗事。 某执事:“老和尚好厉害啊!昨天开会,我正在想跑,忽然听见老和尚一声大喝‘打什么妄想!’吓得我一抖,再不敢跑了。” 曾有亲近居士向师父告假,说是想去别处过年,师父当着很多人的面骂道:“一个寡妇,疯跑什么!”臊得那居士现在还记得这话,之后一直跟在师父身边,终于出家。 师父骂人并非情绪发泄,更不是脾气暴躁,而是慈悲到极点。被她骂过的人都深深受益,以至每有人挨骂回来,就说:“又被老和尚加持了。” 其二 随方解缚 中秋,众人围在师父身边赏月,一僧拿着一精美信笺走来,说:“师公,我作了一首咏月诗,请您批评一下。”众人亦凑趣道:“念出来我们也欣赏一下”。那僧笑眯眯的正要念,师父冷冷来一句:“我不听。”接着又说:“除非你是求我印证。”僧尴尬无语。事实上,偷心不死,贡高我慢,情见深重,是很多出家文人的通病;师父如此,正是于痛处扎针。但师父自己却作得一手好诗,写得一手好字,只是平时从不显露,偶有需要,则一挥而就,就像时常在练一样。真是“但得本,何愁末”。 同样一次,我弹琴给师父听,也碰了一鼻子灰。虽然在座都交口称赞,但师父半个好字都没说,而是要我把琴“放下”。于是某甲当即把琴从阳台扔了出去。以这一“豪举”来表示跟琴一刀两段的决心。之后确实再没弹过。后来有一阵子,法堂的广播忽然放起《普庵咒》(一首古琴曲),蓦然一听,心不由颤了一下。而那段时间成天就放这个。对于一个曾经嗜琴如命,指不离弦的人来说,真是一种煎熬。某一天正在这种难过中打拼,偶见一句“见闻如幻翳,知觉是众生”,言下忽得清凉。吾人旷劫在声色幻尘中过活,认假作真。而毕竟这音声从何而起?毕竟又是谁在听,谁在动心?这动的心毕竟又在哪里?带着这种追索,之后每天故意听这首曲子,直听得漠不关己。后来有一次,师父饶有兴致地跟我聊一位琴艺高超的比丘尼,我随之赞叹而已。师遂放过。 一僧哀告师父:“师公,我好烦恼啊。”师父便问她:“你的烦恼在哪啊?拿出来看看。”这僧当时一懵,憨态可掬,惹得我们大家都笑了。师父又告诉她:“别人骂你,你就当作在夸你嘛。”接着师父给我们讲了一个故事:“有夫妻俩,男的脾气特别好,但女的还是经常骂他。有一次,女的又在不停地骂,男的把饭菜做好后,手里拿张纸,拿支笔,就去叫她:‘你先吃完饭再接着骂吧,如果怕忘记骂到哪了,就记在上面……”听得我们哈哈大笑,师父也笑。终于,那僧心开意解地回去了。后来得知,她那天真是和人吵架了。 有位饭头因为天气潮湿米里使劲生虫而愁得要命,因为出家人是万不可杀生的,但那么多的虫子,要挑干净几乎不可能,于是她每天都很郁闷,感觉自己欠了很多命债。有一次碰见师父,就把自己的苦衷道了出来,没想到师父说:“那些虫子吃我们的米,我们就吃它!”僧疑惑而去,但终于不那么纠结了。宗门下接人,无非随方解缚,不让人认死理。学人执在哪里,就在哪里施展。比如著名的“南泉斩猫”,斩的亦无非当人的情见执着。但有人因此误以为宗门轻忽戒律,不知这些手段不过具眼师匠的方便而已。事实上,很多宗师持戒都特别精严,只不过,在宗门下,“戒定慧”并不是一个次第的过程,而是“等持”的关系,非是离开当下的般若观照而去持死戒。 一僧请益:“师父,我不会做功夫,请您慈悲开示弟子怎样做功夫。”师父道:“做什么功夫!我这么大岁数还不会做功夫,做事!”其实,“我要做功夫”已经是妄想驰求了,离开当下的一念心,哪里去找功夫来做呢? 其三 向上直指 一次,学人向师父请求行三天“般舟”,师父不同意,说:“修行是要借假修真,不要把身体搞垮了。”但我执意说:“师父,我曾经行过,我吃得消。”师父便开示道:“禅宗是最高尚的,我们要在心地上用功,要在日常上用功,你在做事,那你看看这个做事的人是谁?你在生气,那你看看生气的这个人是谁?《金刚经》讲无我相,无四相,我们就是放不下这个我,放不下你就看着嘛。平时要多诵《金刚经》,慢慢就明白了。”听师父一说,我才醒悟到自己又心急了,向外驰求,妄想通过极端的方法快速开悟。同时还是潜意识里认为修行就要吃苦。对我宗门的“省力”还是没有真正承当,若非在师父这样的明眼人身边,早已入歧途矣。 师父平时会经常问:“你是哪个啊?哪里人啊?”有时刚告诉完,过一会她又问,我们以为她老人家糊涂了,但这个问题我们真的回答得出么? 其四 对症下药,不露痕迹 一次,我和一师兄商量买榴莲给师父吃。买回后,她听说师父不吃榴莲,就留下给自己了。我得知后,把她骂了一顿,仍然把榴莲拿给师父,但并没有说骂人一节。师父很高兴地收下了榴莲,并给我讲了一个故事:佛陀在世时,有人去出家,当时佛陀不在,佛陀的大弟子们用神通观察这人三大阿僧祇劫都没有出家的善根,于是就要把他赶走。佛陀正好回来,把这个人留下并答应他出家了。弟子们很不解,佛陀便告诉他们:你们只能看到三大阿僧祇劫,而三大阿僧祇之外,此人曾经念过一句阿弥陀佛,以此善根,成熟于今日。”当时我很纳闷师父为啥给我讲这个,等到明白后,便去向被我骂的那位师兄求忏悔了。 又一次,我又问师父:“最大的精进是什么?”师父回答说是忍辱。当时我对这个答案颇感意外,也不太理解。后来才体会到,这正是对症下药。事实上,我总是自以为很精进,而越“精进”越是贡高我慢,而这我慢,正像“家贼”一样隐秘难防,时时遭其暗算。所以看好这个家贼,时时如水一样把“我”放在最低,精进的同时不以为意,这才是真正的精进。 其五 爱国为基 有北京居士皈依师父,将名字、地址写好给师父看后,师父还反复追问:“你是哪里人啊?”那居士只得回答:“国籍是美国。”师父便说:“现在办国籍很容易嘛,中国人还是自己国家的国籍好。” 其六 平常心是道 师父虽是一代高僧大德,宗门耆老,但她平时看上去,真的只是一位再寻常不过的老太太,半点“高僧”的味道都没有。一次,有客人来,师父拿了几块钱让当家师去买菜。但后来没去买,师父便向当家师伸手道:“把钱还来。”直是“小气如此”。平常几乎每天都有很多信众来看望亲近她老人家。有的一来就拉家常,师父就陪他拉家常;有人喜欢聊政治,她老人家就跟你聊政治。有时候,我在身边听久了都觉得不耐烦,觉得来人太不知趣,拿这些废话来浪费师父的时间。但师父和这些各式各样的人都能聊得很起劲、很自在,真是“胡来胡现,汉来汉现”。而我却在分别取舍里真正浪费了时间。 其七 禅者风度 师父在建金山寺时,操劳过度,牙龈严重发炎,满口牙齿都松动脱落了,且一直没装假牙,平常也就吃点霉豆腐和煮烂的青菜。加之住的也是一间不怎么通风的小屋,这在很多人看来,无疑是艰苦朴素的美德,而师父只是无所谓罢了。她时常指着自己身体告诉我们“这只是一个假壳子”。当年师父在广东海岛做砖瓦时染上了严重的风湿病,腿经常痛。但每次师父说她腿痛的时候,我总觉得她是在说别人,因为你看不到她面上丝毫的难受。但出于孝心,我们一有机会就去给她老人家捏腿。 一居士给师父供养上好的天麻和川贝,并且仔细地跟师父讲解东西的药效。师父一直颔首听着。后来,那居士才知道师父出生于中医世家…… 其八 圣凡之别 某年,一些刚受完式叉尼戒的学僧,当年就求受大戒,这是不如法的,但出乎我意外的是,师父竟然答应她们,还说:“这两年我建安养院,没钱拿给你们了。”当时很不解师父怎么会“纵容”她们。后来读到一个公案:xx居士家里有块石头,想做成佛像,问xx禅师得否,师说:“得。”居士又说:“但那块石头曾经坐过踩过,怕不得吧?”于是师亦说:“不得。”原来圣人以百姓心为心,而如我凡夫只见到表面的对错是非,哪里知道更深的因缘。 其九 金山四得 凡是金山寺的常住,没有谁不知道师父那经典的“四得”,因为师父对谁都要讲这“四得”,不管你是新来的,还是老参上座;也不管你是个聪明的,还是傻的。每次只要师父一说“掐(吃,抚州方言)得苦”,我们就会接下去:“掐得亏,受得气,放得下。”但这“四得”正是“三岁小儿说得到,八十老翁行不到”。 我曾听说过师父的一则往事,这则往事正可以诠释这“四得”:师父在某寺的时候,邻住的乡人在附近种了很多果树,但果子总是被人偷吃,他们便怀疑是寺里的出家人干的,而师父是新来的,于是成为第一怀疑对象。他们去问师父,师父只说“阿弥陀佛”。他们以为这是承认了,于是某某尼姑偷果子的消息很快传开,那些果农看见师父就骂,师父也只是一句“阿弥陀佛”。于是,他们就给师父取了个外号叫“阿弥”。但知客师留心查访,因为师父的平常为人怎么看都不像个小偷。后来终于查出是另一个僧人干的,那些果农得知不是“阿弥”偷的,很后悔,更加敬佩“阿弥”的为人,提着果子去道歉,但师父也只是一句“阿弥陀佛”。 其十 苦口婆心 师父平日表堂,总是“老生常谈”,总是那几句反复说反复说的话,除了“四得”,还有“地狱门前僧道多”、“施主一粒米,大如须弥山,吃了不了道,披毛戴角还”、“要有慈悲心,要爱护小的,要关心老的”、“要爱国,要记住自己是中国人,不要有了钱就往国外跑”、“要冤亲平等”、“要努力,不要光披着出家人衣服,不干出家人事”、“要发心做别人不愿意做的事,要自知惭愧常行忏悔,好事莫与人争”、“不能乱收徒弟,不能搞子孙庙,不能改丛林规矩”……这些话不但师父唠叨,古来的前辈祖师们也都这么唠叨。就像虚云老和尚每次开示都要说那句“不历一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香”,师辈们如此,只为我们长不大啊! 其十一 空而不空 师父曾经自嘲:“印空印空,你一点不空,成天瞎操心,一天到晚打妄想。”听得我心里酸酸的,师父真的是“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”。如若没有这个“不空”,而沉空守寂,那就不是真正的“印空”了。 |