|

|

||||||||

|

|

|

动中禅修炼之从多年做善事、做功德还是很烦恼到彻底灭苦-- |

||

|

|

||

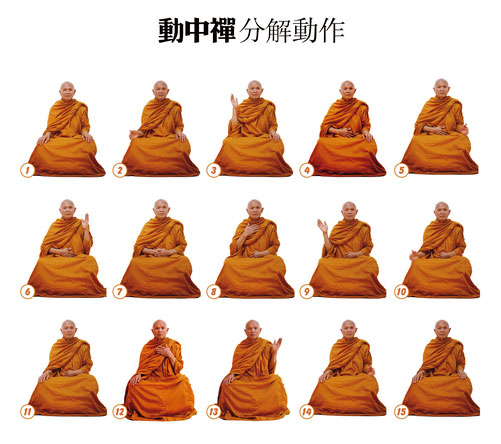

教導他人前,要能百分之百保證自己所說的話。光是思維、推測還是沒有用。我能保證我所教的法,其實不要學得太多,能向內觀照(自己的身心)就對了!要這樣的修:時時刻刻都保持覺性、覺醒,清楚地知道身體的一舉一動,知道自己的起心動念。不要壓抑妄念,念頭生起讓它起,持續不斷地這樣練習。當覺性強到能知道並看清念頭時,妄念就不會持續,苦惱也無法生起。 “我们必须自我学习,教导自己。我们必须看见自己,知道自己。我们必须理解自己,成为自己。因此你不必将注意力放在别人身上。就这样不断地练习,平常地练习。不着急,没有疑惑,没有推想。也不期待结果。就这样简单地移动,一次一个动作,觉知。当你知道时,让它过去;当你不知道时,也让它过去。有时你会知道,有时你会不知道,让它们过去,觉知。当身体动时,知道它;心动时,知道它。这是一天二十四小时的练习。置心一处真正地练习,自在地练习。 如果你正确地培养觉性,最长的时间将不会超过三年,中等长度的时间是一年,最快是一至九十天。我们不必谈论修行的成果,只要真正没有了苦就够了。“ ----------------隆波田 隆波田禅师简传 隆波田禅师或称潘.印特佩悟,1911年9月5日生于泰国东北边境洛伊省的布宏小镇。他是清与姗的儿子,他的父亲早逝。由于小镇上没有学校,隆波田在童年时并没有接受正式教育。就像其他小孩一样,他必须帮着母亲照顾耕田。 断烦恼是学佛人共有的愿望,但是因为觉性不够,断烦恼的效果往往不是很理想,许多人很想找一种有力的方法断烦恼,从而达到心灵究竟的宁静。如果觉性增强,那么断烦恼就会很容易。正念动中禅是一种简单直接的实修法门,通过培养觉性当下断烦恼,隆波田是这一修法的发现者。这种禅法与传统的参话头完全不同,它的目标是灭苦---只要心里有苦,这就是一个很有效的灭苦法门。根据隆波田的修行过程和中国得道高僧的状况来推断,隆波田已经明心见性,自证自知,有点像中国的禅宗六祖慧能,是个大师级的了不起的人物。在末法时代靠禅修来达到明心见性、自证自知是难能可贵的,而动中禅这种修法就更显得弥足珍贵-----因为许多学佛人不知道怎么活在当下,不知道日常生活怎么做到清清楚楚、了了分明,不知道怎么断烦恼,不知道为什么多年做功德、行善事还是很烦恼,动中禅在日常生活和修行中建立了可靠的结合点。正念动中禅对于灭苦、对治贪嗔痴有神奇疗效,是不可多得的法门,许多人已经获得解脱;即便是念佛人,也可以从珍贵的开示中得到有益的启示。 隆波田弘法历程 隆波田又同样指导着巴南(Par Nom)和侖南(Loong Nom),他的妹妹及妹夫,直到他们也同样的悟到了“法”。 他还教他的亲戚朋友,邻居及村民们练动中禅。因为大家对他相当尊敬,都愿意照着练,所以许多人都有了深入的了解。 在有了这些信心后,他在家乡举办了第一次公开的为期十天的禅修。他用个人的钱去供养前来的三四十人,并从此竭尽全力地弘扬“动中禅”。 1982年隆波田应某一佛教社团的邀请去了新加坡两次。 6月8日至24日在他第一次访问新加坡期间,遇见了来自日本的山田(Yamada Roshi)禅师,写下了历史性的一刻。 他的教导 法音传世 隆波田的学生集结他的教会,根据录音带节录成册,编成书籍《致觉行者》、《自觉手册》供后来者学习。隆波田虽然圆寂了,他发现和成功实践的法还在世间,这足以让我们感到幸运和无尽感激。下面节录一部分内容,让我们共同深入认识这一殊胜的修法: 『动中禅』 一种简单直接的修行法门 你们要照见自己的本来面目,要照见「法」(Dhamma)(实相、真如、法性、法界)。照见「法」并不是说看见神祇、天国或地狱,而是看见自己翻转手部、举起或放下前臂、来回走动、转头与点头、眨眼、张口、入息、出息、吞口水等等。 这是「名色」(roop-nahm)。 色(roop)是身,名(nahm)是心。身、心彼此互依。 我们所看得见的是色,会思考的心则是名。 当我们了知名色时,我们就会了知实相。当你用眼睛看时,你应当觉知。当你以心看时,你也应当觉知。 隆波田与动中禅的因缘 教隆波田是如何会发心求法的?他解释道:终其一生,他曾坚持传统的修行——虔诚的持戒、遇缘即修功德、做布施、年供僧袍。可是,就在最后一次筹措僧袍年供时,他为此功德与家人起了争执。“我因此”他继续道:“做了如下的思维,究竟为何持戒、修功德、尽力布施,而心中仍起烦恼?因此我决意实时寻求真理,使我由苦(烦恼)的束缚中解脱之法。 修法缘由 《善男子经》对于佛经中“善男子”所列标准是:不杀生,不偷盗,不邪行,不妄语,不两舌,不恶口,不绮语,不贪,不嗔,不痴,即“十善业道”。净业三福包括“十善业道”,因此,求往生西方极乐世界,一定要重视“十善业道”。至于“不杀生---不绮语“等善业属于身业,比较粗显,相对而言容易做到;但是”不贪,不嗔,不痴“属于意业,也是根本业,其他善业作好了,如果意业不善,统统都是梦幻泡影。修意业至关重要,社会人对于学佛人有成见,很重要的原因是学佛人意业不善,意业不善瞒不过别人,因为意念的磁场不一样。 作到意业纯善并不容易,对于业障深重的人来说就像天方夜谈。做公德就像是拨撒种子,终究会收获丰厚,但是还不能食用。培养觉性可以帮助我们树立正念,使我们时时安住。正念动中禅就是这样一种修行的方便法门,能够解决当下的饥饿,而不仅仅是寄希望于未来。 正念动中禅引导我们活在当下,直至最后自己能够看到佛陀在佛经所说的法。隆波田尊者已经明心见性,已经见到了法,法就在我们自身。烦恼来自于无明,隆波田尊者开示说,不断练习动中禅,最多三年就能把烦恼减少60%,而尊者本人在习得这种法之后几天之内就明心见性了,此前三十多年他一直不得其门而入。他经过了老师的考证,教导他的妻子和亲人灭苦,他的妻子则灭尽了苦。 隆波田尊者没有念过书,没有读过经,但他的说法与许多法师的开释如出一辙,他是真看到了。 动中禅无须打坐,任何根基都可以练习,不需要读经。只要不断练习动作并觉知各个动作就足够了,在寂静的地方练习更容易体验到心中的枯一扫而光,代之以妙不可言的甜蜜,这只有轻松地多加练习才能办到。 动中禅基本动作----主要修法: 让我们清楚的觉知身体的每一个动作,例如,在眨眼时要觉知,在呼吸时要觉知,念头生起时要觉知。这就是我们所说的自觉。自觉无价。我们买不到,也没有人能代替他人修得。例如,当我握紧拳头时,有谁知道我的感觉吗?没有别人。外表上,你可以看到我握紧拳头,可是,你不知道我的感觉。同样地,当别人握紧拳头时,我可以看见,却无法知道他的感觉。一次觉知身体的一个动作,手动时脚不动,脚动时手不动,左边动时右边不动,右边动时左边不动,保持微笑和放松,自在地练习。 动作示范来自:http://www.zndzc.org/1131.htm http:///v_show/id_XMzcxMjM3Mjg=.html 正念动中禅分为两部分,一是规律的手部动作,另一个是来回经行。 在做手部动作的时候要一直规律地动作。不要闭上眼睛。你可以用任何坐姿或坐在椅子上,站立或躺下。下面是手部动作的图文解说: 1. 双手掌心向下,平放大腿上。 2. 翻右掌,停。(掌心朝左,垂直置于大腿上)要觉知,不可自语「翻右掌」,只要觉知就够了。 3. 举右掌,停。(均需觉知) 4. 贴右掌于小腹,停。(均需觉知) 5.翻左掌,停。(掌心朝右,垂直置于大腿上,均需觉知) 6.举左掌,停。(均需觉知) 7.贴左掌于右掌背上,停。(均需觉知) 8.提右掌贴胸,停。(均需觉知) 9.外移右掌,停。(均需觉知) 10.下移右掌垂直置于右大腿上,停。(均需觉知) 11.覆右掌,平放右大腿上,停。(均需觉知) 12.提左掌贴胸,停。(均需觉知) 15.覆左掌,平放左大腿上,停。(均需觉知) 久坐以后,可能引起酸痛,我们可以改变姿势,来回地走。走久了,可以换成坐姿。这就叫做「更换姿势」;行、住、坐、卧应该适当地调配。走时,不要摆动双手。应将两手揽抱于前胸或交手于背后。当往返经行时,你应觉知脚的动作。没有必要自语「右脚动」、「左脚动」。不要走太快或太慢,自然地走。当你走时要觉知自己在行走。如果你没有带着觉知来行走,就没有效果。 正念动中禅属于“毗钵舍那”,培养正念,达到灭苦。这种实修法门对于灭尽贪嗔痴有不可思议效果,类似于“四念处”中的身念处。想要灭苦的人学这种禅法会有各种方便妙处。这种修法实实在在,没有花里胡哨,没有口头禅,在泰国独树一帜,比静坐参禅可能殊胜实在而又方便得多,灭苦、断烦恼的效果经实践证明很理想,我们应当尊重这种修法,珍惜这种修法;日常修炼动中禅确实能够断烦恼,对治贪嗔痴,帮助自己保持正念,灭苦的感觉的确很好。练习这种禅修方法不需要”参“,保持练习就可以一点一滴培养觉性,成就的人很多,成就也相当有吸引力,值得我们礼敬和学习。 不过,现在难以肯定练习这种修法的人一定会证阿罗汉果,所以不能舍净土而修禅。学佛的最大好处是了脱生死,印光大师独推念佛法门为了生死的稳妥之道,对于参禅和明心见性、见性成佛有极重要的开示,不可不知道。生死关头,念佛最可靠。所以,修炼动中禅要记得回归净土,因为净土是一切修法的皈依处,即便断烦恼很理想,如果不念佛回归净土,可能会得不到实用。祝愿练习动中禅的人现世都能往生西方极乐世界! 附1:永明延寿禅师四料简: 有禅有净土、犹如戴角虎、现世为人师、将来作佛祖。无禅有净土。万修万人去,但得见弥陀。何愁不开悟。有禅无净土,十人九蹉路,阴境若现前,督尔随他去。无禅无净土,铁床并铜柱,万劫与千生,没个人依怙。 若论自力他力,禅净难易,讲得最清楚,最明白,莫如永明延寿大师的四料简。照四料简说来,不通宗教的人,固然要念佛。就是通宗通教的,亦要念。虽通没有证,总要念佛了脱生死。永明大师是阿弥陀佛化身,大慈大悲,开化众生。其四料简是:‘有禅有净土、犹如戴角虎、现世为人师、将来作佛祖。无禅有净土。万修万人去,但得见弥陀。何愁不开悟。有禅无净土,十人九蹉路,阴境若现前,督尔随他去。无禅无净土,铁床并铜柱,万劫与千生,没个人依怙。’以上十六句四料简偈真是慈航。望大家注意些呢!要明白这四料简的意思,先要明白怎么叫做禅?怎么叫净?怎么叫做有?怎么叫做无?拿这禅净有无四个字看清楚,就明白四料简的意思。所以将禅有无。略为抉择一下。所谓禅者,直指人心,见性成佛。如教中明。大开圆解,澈证一念灵智,本觉理体也。所以要亲见本来面目,方能算有禅。否则不能算有。所谓净者,是净土三经深信切愿求生净土的法门。要信得真,愿得切,行得精进勇猛。所以须有决定不疑的信心,至诚垦切的发愿,且有一定不移的行持,才算有净土。否则不能算有。世人每以为枯坐看看死话头,就算有禅,悠悠扬的念几句佛,就算有净。乃是大错而特错了。总而言之,有禅,乃是有明心见性的功夫。有净土,乃是有念佛往生的把握。这是最要紧的道路。然而明心见性,只是开悟。还没有证。总不能了生死。‘悟得就无生死。’非门内语。当知悟是开眼,悟后才有真修实证的径路。不悟者未免盲修瞎练,堕坑落坎,因是之故,先须开悟。这是初步功夫。若论要证到家,正须火上添油,加功进步呢。四料简第一句有禅有净土者。既有大彻大悟,明心见性的功夫,更能真信切愿,求生西方。大彻大悟,力猛如虎。再有念佛了生死的把握,岂非如虎生角么?曰:‘犹如戴角虎。’以自己所悟的,自己所行的,拿出来教化众生。开众生眼目,做人天师范。故曰:‘现世为人师。’以明心见性人,念佛求生,临命终时,上品上生。一弹指顷,花开见佛,便证圆教初住位。百佛世界,分身作佛,随类应现,化度众生。故曰:‘将来作佛祖。’第二偈料简者,谓未曾大彻大悟,仗自己的力量,难望了生死。所以发愿求佛接引,修行净土法门。故曰:‘无禅有净土。’只要能深信,只要能发愿,只要能念佛,无论何人,都可以往生去的。故曰:‘万修万人去。’若有不懂道理的人,念佛只想求富贵,求生天。此等之人,不能算有净土。其不得生西方,只怪自己不发愿,不能怪弥陀慈父不接引。若能发愿求生。总是能去的。既得往生,亲见弥陀,听受妙法,一生便证阿鞞跋致,不退转位。故曰:‘但得见弥陀,何愁不开悟。’从此看起来,净土法门,真是再好没有的了。第三偈料简谓虽能大彻大悟,若不发愿求生净土,因未证道,不得安身立命的受用。故云:‘有禅无净土,十人九蹉路。’夫所谓十人九蹉路者,谓虽能开悟,而未能实证。故云蹉路。或云:‘十人九错路’者,错路二字误也。岂有大彻大悟之禅家,而错路者乎?大彻大悟的人,未有安身立命的真地位。恐怕生死关头,未必确能作主。临命终时,循业流转,随多生之善恶业而受生去。可惧可畏!诚不如求佛接引,为最稳当,最靠得住也。故曰:‘阴境若现前,督尔随他去。’此阴境指无始以来善恶业境,非指五阴魔境,第四偈无禅无净土者,谓一般不知修持的人,既无明心见性的功夫,又无发愿念佛的行持,乃是真正可危。罪报难逃,地狱难免。万劫轮回,谁为依靠?(出自《印光大师全集问答撷录》) 请问永明禅净四料简的含义? 有禅有净土,犹如戴角虎,现世为人师,来生作佛祖者。其人彻悟禅宗,明心见性。又复深入经藏,备知如来权实法门。而于诸法之中,又复唯以信愿念佛一法,以为自利利他通途正行。观经上品上生,读诵大乘,解第一义者,即此是也。其人有大智慧,有大辩才。邪魔外道,闻名丧胆。如虎之戴角,威猛无俦。有来学者,随机说法。应以禅净双修接者,则以禅净双修接之。应以专修净土接者,则以专修净土接之。无论上中下根,无一不被其泽,岂非人天导师乎。至临命终时,蒙佛接引,往生上品。一弹指顷,华开见佛,证无生忍。最下即证圆教初住。亦有顿超诸位,至等觉者。圆教初住,即能现身百界作佛。何况此后,位位倍胜,直至第四十一等觉位乎。故曰,来生作佛祖也。 无禅有净土,万修万人去,若得见弥陀,何愁不开悟者。其人虽未明心见性,却复决志求生西方。以佛于往劫,发大誓愿,摄受众生,如母忆子。众生果能如子忆母,志诚念佛,则感应道交,即蒙摄受。力修定慧者,固得往生。即五逆十恶,临终苦逼,发大惭愧,称念佛名,或至十声,或止一声,直下命终,亦皆蒙佛化身,接引往生。非万修万人去乎。然此虽念佛无几,以极其猛烈,故能获此巨益。不得以泛泛悠悠者,校量其多少也。既生西方,见佛闻法,虽有迟速不同。然已高预圣流,永不退转。随其根性浅深,或渐或顿,证诸果位。既得证果,则开悟不待言矣。所谓若得见弥陀,何愁不开悟也。 有禅无净土,十人九蹉路,阴境若现前,瞥尔随他去者。其人虽彻悟禅宗,明心见性。而见思烦恼,不易断除。直须历缘煆练,令其净尽无余,则分段生死,方可出离。一毫未断者,姑勿论。即断至一毫未能净尽,六道输回依旧难逃。生死海深,菩提路远。尚未归家,即便命终。大悟之人,十人之中,九人如是。故曰,十人九蹉路。蹉者,蹉跎。即俗所谓担阁也。阴境者,中阴身境。即临命终时,现生及历劫,善恶业力所现之境。此境一现,眨眼之间,随其最猛烈之善恶业力,便去受生于善恶道中,一毫不能自作主宰。如人负债,强者先牵。心绪多端,重处偏坠。五祖戒再为东坡,草堂清复作鲁公,此犹其上焉者。故曰阴境若现前,瞥尔随他去也。阴,音义与荫同,盖覆也。谓由此业力,盖覆真性,不能显现也。瞥,音撇,眨眼也。有以蹉为错,以阴境为五阴魔境者,总因不识禅及有字,故致有此胡说巴道也。岂有大彻大悟者,十有九人,错走路头,即随五阴魔境而去,著魔发狂也。夫著魔发狂,乃不知教理,不明自心,盲修瞎练之增上慢种耳。何不识好歹以加于大彻大悟之人乎。所关甚大,不可不辩。 无禅无净土,铁床并铜柱,万劫与千生,没个人依怙者。有谓无禅无净,即埋头造业,不修善法者,大错大错。夫法门无量,唯禅与净,最为当机。其人既未彻悟,又不求生。悠悠泛泛,修余法门。既不能定慧均等,断惑证真。又无从仗佛慈力,带业往生。以毕生修持功德,感来生人天福报。现生既无正智,来生即随福转,耽著五欲,广造恶业。既造恶业,难逃恶报。一气不来,即堕地狱。以洞然之铁床铜柱,久经长劫,寝卧抱持,以偿彼贪声色,杀生命等,种种恶业。诸佛菩萨,虽垂慈愍,恶业障故,不能得益。昔人谓修行之人,若无正信求生西方,泛修诸善,名为第三世怨者,此之谓也。盖以今生修行,来生享福,倚福作恶,即获堕落。乐暂得于来生,苦永贻于长劫。纵令地狱业消,又复转生鬼畜。欲复人身,难之难矣。所以佛以手拈土,问阿难曰,我手土多,大地土多。阿难对佛,大地土多。佛言,得人身者,如手中土。失人身者,如大地土。万劫与千生,没个人依怙,犹局于偈语,而浅近言之也。 夫一切法门,专仗自力。净土法门,专仗佛力。一切法门,惑业净尽,方了生死。净土法门,带业往生,即预圣流。永明大师,恐世不知,故特料简,以示将来。可谓迷津宝筏,险道导师。惜举世之人,颟顸读过,不加研穷。其众生同分恶业之所感者欤。(增广文钞卷二净土决疑论) 附2:明心见性与念佛、了脱生死的关系 徐恒志居士著 问:有人说:明心见性后,生死便了,对吗? 答:明心见性的人,离了生死尚远,正像上面所说,暗室的电灯,虽已开亮,垃圾尚待清扫,不能认为开电灯等于扫清了垃圾;也不能认为垃圾未清,就说电灯没有开。有些人虽已开悟见性,只因习染深厚,一时不能净尽,遇个别境界当前,未能不动此心,但并不妨碍其已开正眼,自能不失觉照,知其虚妄,不取不舍,不至于黏滞执著,留连忘返。譬如有线风筝,虽在空中飘荡,却有一线牵住。只要假以岁月,勤加打扫,习染分分化,佛性分分显,毕竟能了生死、成佛道。另外,历史上高僧大德已明心见性,而生死未了的事例很多,像唐朝惠林寺的圆泽和尚,曾与李源友善,有一天他们相约去朝礼峨嵋山,圆泽想取道斜谷,李源要取道荆州。最后圆泽和尚同意从荆州方向前去,当船到南浦,看见一妇人在汲水,和尚望而悲泣。李源惊问其故,他说:‘我原想取道斜谷,正欲避开这妇人。因为她已怀身孕,正待我为子,不逢则已,现既相遇,实难避免。’他约李在三日后相见,以一笑为信,并说‘十三年后,杭州天竺寺外,当再与公相见。’圆泽和尚当晚入寂。过了三日,到妇人家探望,果生一儿,并对李源微微一笑,李便把来龙去脉向家里人讲清。十三年后,李源自洛阳到杭州,以赴前约,在葛洪井畔听到一牧童扣牛角唱歌:‘三生石上旧精魂,赏月吟风莫要论,惭愧情人远相访,此身虽异性常存。’李源上前招呼说:‘泽公健否?’牧童说:‘您真是诚信君子!但我世缘未尽,未能亲近,彼此勤修不怠,以后自可再见。’大家看!圆泽和尚已知过去未来,得了宿命通,在生死关头仍然不能打破,这正说明仅仅开悟见性,而见思烦惑未尽,还是不免随业流转呀!此外,草堂青禅师转世为曾鲁公,五祖戒禅师转世为苏东坡,历史上一直流转。这几位禅师都是宗门巨匠,有解有行,只以情染未脱,依旧生死轮回,实值得人们深思! 问:这样看来,明心见性,彻悟根本,好像也不管用,生死关头仍难透脱,是吗? 答:不!人们依于般若正智而明悟本具的光明性体,这是学佛的根本。所以菩萨六度万行,都以般若为先导,若无般若,五度莫非世间有漏善法,不名为度。但众生根性千差万别,故佛随机施教,开示了无量法门。在无量法门中,学人必须自谅根性,择一专修。总的说来,专仗自力为难,兼仗他力为易。例如净土法门就是称为三根普被的、得他力加持的特别法门,也是普济一切含灵的大总持法门,这是许多往圣先贤——文殊、普贤等诸大菩萨,莲池、蕅益、彻悟、印光等诸大祖师所走过的道路,他们为我们作出了光辉榜样。总结上面所说,‘以般若为先导,以净土为归宿’,实是我们断惑证真,了生脱死,出离无尽无边苦海的正确航向! 附3:印光大师开示参禅与念佛 现今世道陵夷,在家修行好,出家反多障碍,切勿萌子女愿了出家之念。汝父于此劫浊之中,不知一心念佛,求生西方,痴痴然,欲参禅明心见性。须知彼所参者非禅,乃文字知见,参到老,于禅了无所干。即令真得禅宗明心见性之实益,其去了生死,尚大远在。以烦恼惑业未断,悟是悟,生死是生死。若谓明心见性,即无生死可得,此系门外汉,与狂禅者之所谬认者。然现时谁是明心见性之人。净土法门,全仗佛力,详看嘉言录,文钞,依之而行,决定可以往生西方。去秋,净土十要印出,此为净土法门最要之书。年底,佛学救劫编印出,尚未寄来,待来,当为寄三几包。依之而修,较比亲近善知识为稳当。若不自量,来江浙遍访高人,或竟将此信心被高人打破。则禅既无望,净又不信,前途茫茫,将趣何所。今之欲亲近善知识者,须先知禅净之所以。否则,十有八九,由善知识破坏净土善根,尚自嚣嚣得意,谓得正法,良可痛叹。光今年决不出关。明年若清凉,峨眉,九华,灵岩,四部山志了结,当觅一人不知之处,以终余年。祈与汝父说此意。又小儿当认真教训,切不可溺爱骄惯。(续编·复郑慧洪居士书 民国二十二年) 日者,有居士询余祖师西来意,庭前柏树子,彼实毫无心得。祖师之意,庭前柏树子,巍巍大树,学人当下即见,令人参而自得。不然,本明心地,无所发明,即见不过柏树子而已。宗门所有言句,一一皆指归即心自性,初无义路可以思量。明心见性,见性成佛,乃见自性天真之名字佛,非究竟涅槃福慧圆满两足尊也。明心见性,是悟非证。悟后当须断见惑证初信位入圣流,断思惑证七信而了生死,八九十信破尘沙伏无明,破一品无明证一分三德秘藏而证初住位,即为法身大士,再历十住,十行,十回向,以迄十地,等觉,再破一品无明证一分三德秘藏而成佛矣。学者切莫妄会。古人谓西方极乐世界唯有一乐字,可惜世人不能全身靠倒。大众闻法有素,深望至诚恳切修持去。吾保将来,成佛有分。勉之哉,勉之哉。(印光法师文钞三编补·世界佛教居士林观音成道日开示法语) 悟道容易,证道甚难。今人多多皆未真悟,依稀仿佛,知其少分。则以为无生死可出,无佛道可成,任心肆意,将来皆为阎罗之囚。(三编卷一·复季国香居士书二) 禅非彻悟彻证,不能超出生死。……古今宗师,彻悟而未彻证者,类多如此。良由惟仗自力,不求佛加,丝毫惑业不尽,生死决不能出。(增广·与海盐顾母徐夫人书 代悟开师作) 愿学佛人当下安乐,现世成佛!南无阿弥陀佛! |

.jpg)