|

|

||||||||

|

|

|

生活中的修行(上) |

||

|

|

||

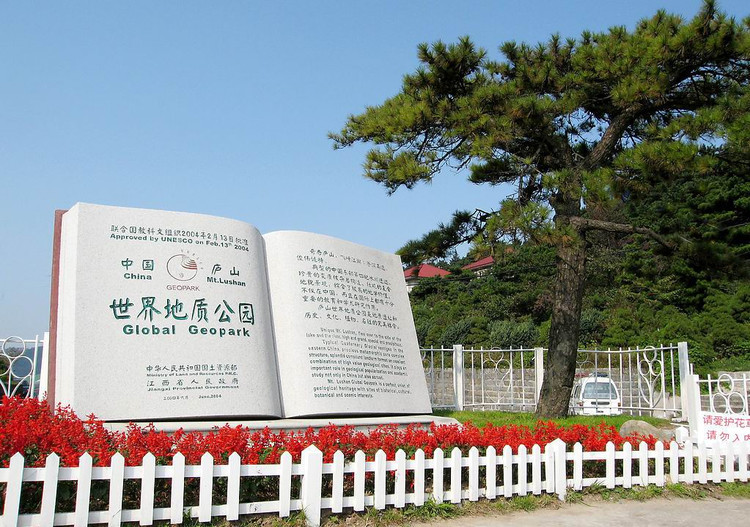

图/世界地质奇观:中国庐山 编者按:《生活中的修行》一文是朱景东老师的一篇长文,由于版面原因,2011年第6期《净土》杂志以《君子九思与生活中的修行》为题刊载,并作了删节,现将原文发表在博客上,供读者分享 一、 从“国王的三个问题”说起 俄国的托尔斯泰有一篇很有名的短篇小说,叫做《国王的三个问题》,内容大致如下: 有一位年轻的国王,刚刚登基,他想到三个问题:如果他能够在最恰当的时间做他应该做的事(最恰当的时机);知道应该与哪些人交往,不应该与哪些人交往(最重要的人);尤其是,如果他总是知道什么事情是最重要的(最重要的事),那么他就永不会犯错误,可以做一个伟大的国王。 于是,他便张榜向全国的人宣布,谁能够告诉他这三个问题的答案,就拜其为师,并提供很高的奖赏。很多人前来应试,但都不能使国王满意。 最后,他决定去请教一位住在深山里以智慧闻名的隐士。为了表示尊重,国王穿上朴素的服装,并且在山脚就下马,把侍卫留在后面,自己一个人前去。 来到一个小屋前,看到一个老人正在挖菜园。国王走上前去,恭敬地行礼,并请教那三个问题。老人并没有马上回答,而是继续铲土。老人年事已高,铲土的时候,沉重地喘着气。 年轻的国王看到这个情形,说:“请把铲子给我吧,我来挖一会。”“谢谢。”老人说着把铲子交给国王,然后坐在地上。 时间慢慢过去,太阳已经开始落到树后,国王再次恭敬地向老人请教:“老人家,我来找您是要得到问题的答案。如果您无法给我答案,不妨明白地告诉我。”正在这时,他们看到一个陌生人跑过来,这人双手捂着自己的肚子,血从他的指头之间流出来,忽然栽倒在地,昏死过去。 国王和老人急忙把受伤的人抬进小屋,包扎伤口,悉心照料,一直忙活到大半夜。国王累极了,就靠在门坎旁休息。睁开眼睛时,已是第二天早晨,他发现那个受伤的陌生人正以奇怪的眼神盯着他。 陌生人以一种微弱的声音说,“您不认识我,但我认识您。我们两家是世仇,您曾杀死我的哥哥,抢夺我家族的财产。我知道您单独来找隐士,所以决定在您返回的途中杀您。但是一天过去了,您却没有回来。我离开埋伏的地方去寻找您,却遇见您的武士。他们认出我,打伤了我。我本想杀您,而您却救了我的命。经历这一番生死,我也看明白了,我们两个家族和解吧!”国王很高兴能有这样的结果,他可不想每天被仇敌谋杀。 下山之前,国王最后一次希望老人回答他的问题。老人说:“你的问题已经得到答案了。” “我的问题如何得到解答呢?”国王奇怪地问。 老人说:“你昨天如果没有同情我年老体弱,帮我挖菜园,而是自己一个人转回去,就会在路上碰到你的仇人,后果不堪设想。因此,最重要的时间就是你帮我挖菜园的时候;我就是最重要的人;而最重要的事就是帮助年迈的我。” “然后,当那个人跑向我们时,最重要的时间是你照顾他的时候;如果你没有照顾他,他就会死去,你们两个家族就会更加仇恨,因此他又是最重要的人;而你去照料他是最重要的事。” “因此,最重要的时间永远是当下——此时此刻,它之所以最重要,是因为唯有当下,我们才能自由支配,过去和未来是我们无法自由掌控的;而最重要的人,是此时此刻跟你在一起的人;(当你独处的时候,最重要的人便是你自己。)最重要的事情,则是帮助眼前的这个人,使他从烦恼痛苦中解脱,使他快乐。因此,要专注于做好当下的事,并随时随地善待身边的人,因为人只是为了这个目的而来到这个世界的。” 越南一行禅师曾高度评价托尔斯泰的这篇小说,说其中揭示的人生智慧不亚于任何神圣的经文。 我们经常会谈到为社会服务、为人类服务,为世界的和平尽力,发愿对一切众生慈悲;然而我们却常常会忘记,身边的人正需要我们的关爱和帮助。 一个朋友谈到他面临的困境,他正在静坐,观修慈悲心,观想着把一切众生的痛苦吸入体内,然后把自己的功德、喜悦供养给一切众生,全身充满了慈爱、喜悦的觉受。正在这时,妻子在门外喊他,请他帮忙打扫一下房间,他生气地回答:“在我修行的时候,请不要打扰好吗?!” 如果你不能为你的妻子或丈夫、孩子、父母服务,你要怎么服务社会?如果你没办法让自己的孩子快乐,你又怎能期望为别人带来快乐?所以,修行真的是要脚踏实地,要缩小范围,回到当下,回到自己,回到家庭,回到亲友,回到同事,回到自己所住的社区。 我们要如何活在当下,在此时此刻与身边的人一起活在当下,帮他们减轻痛苦,让他们生活的更快乐一点。我们要怎么做? 答案是:我们必须要修持正念,把正念贯彻到生活中去。 托尔斯泰给的原则看起来很简单,但是我们若要付诸实践,就得藉助正念的方法去寻找这条生活中的修行之路。幸运的是,孔子在2500年前,已经清楚地指点我们,在生活中修行有九个要点。 二、 九思:在生活中修行的九个要点 《论语﹒季氏第十六》有一章,孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。” 意思是,孔子说:“君子常常做九个方面的反省:眼睛是否看得明白,耳朵是否听得清楚,脸色是否温和,容貌是否谦恭,言语是否诚恳,办事是否认真专注,有疑惑是否向人请教,发脾气是否考虑后果,见有所得考虑是否适宜。” 儒家的学问,不是单纯的知识,而是一个完整的修学体系。这一章很重要,可以当成儒家修行的一个口诀,这是孔子讲真东西了,把修行的口诀都告诉了大家。“君子有九思”,这就详细地谈到了入世修行的九个要点。 儒家是入世的修行。所谓入世修行,即是以出世的心态做入世的事业,无非是在待人接物上,磨炼自己的心性。这里很关键的一点,它是要求,随时随地、每时每刻保持觉照,这就是“格物致知”的工夫,也是“明明德”的下手工夫。 每时每刻保持清清楚楚、明明白白的觉照,用佛教的话说就叫保持正念。一般我们讲,保持正念都是把觉照力放在自己一个人身上,观照自己的内心,这是很不容易的事情;而儒家是在待人接物上修行,不仅要觉知自己,同时要觉知到他人,这个难度就更大。 在待人接物当中,如何保持你的觉照力?这里,孔子就提到了九个要点,它有一定的次序,可以分成三个阶段。第一个阶段是“对境”,第二个阶段是“表态”,第三个阶段是“行动”。 李炳南老居士在《论语讲要》上,列出图表,说明这个次第: 下面略作说明。 三、对境——你真的看到了吗? 第一个阶段是“对境”。境,就是相对于主体的客体。待人接物,无非是人与人、人与事物的互动。在这个互动过程中,“视思明”,你的眼睛是否看得明白;“听思聪”,耳朵是否听得清楚。 做过一点修养工夫的人就会知道,眼睛在看,但不一定看得明白;耳朵在听,但不一定听得清楚。往往是,你只看见了你想看的东西,你只听见了你想听的东西。大家常说眼见为实,其实眼见的也不一定是实,因为什么呢,因为我们都带了一副隐形的“有色眼镜”。 我曾经在很多讲座上放过一段几分钟的录像,内容是白衣球队和黑衣球队在练习传球。我请大家注意录像中白衣球队一共传了几次球。大家聚精会神地看完录像,很多人都能准确无误地告诉我白衣球队前后共传了次球。这时我微笑着问大家:有没有人看见黑猩猩?什么?除了黑衣球员、白衣球员,还有一只大猩猩?每个班上都有超过60%的人没有发现!大家纷纷猜测那一定是躲在某个角落里的一个猩猩图标,大家太专心数人数,没注意到这些细枝末节。可是我说那是一只跟人一样大的猩猩,还张牙舞爪地跳舞呢。这怎么可能!大家不相信自己居然会缺乏观察力到这种地步?于是重放一遍录像。这回,不用数白衣球员,也不用数黑衣球员,什么都不用做,只是看录像。果然,录像放到一半时,一个人装扮成一只黑猩猩闯进来,在画面中央手舞足蹈,足足有一分钟才离开。这回所有人都看得清清楚楚! “看不见的大猩猩”是心理学史上最知名的实验之一,在实验中,大约有超过一半的人没有看见大猩猩。这个实验告诉我们,即使最明显的信息也会被我们漏掉,这是由于我们的注意力本身具有“先天的缺陷”,注意力本身只能观察到局部,而不能观察到整体。这不是一个很有启发性的实验吗?我们自以为明察秋毫,但往往只能看见我们想看见的东西,听见我们想听见的声音,而没有看见、没有听见事实的真相。 这不是很“可怕”的一桩事情吗?所以,孔子这里讲的“视思明,听思聪”可不是那么简单的。我们在看的时候,往往有偏见有局限,听的时候,也有偏见有局限。那么我们能不能意识到这个偏见局限的“有色眼镜”呢,就显得很重要了。我们之所以会看不清楚、听不清楚外部世界,是因为我们没有看清楚自己的内心世界。所以当我们在看、在听的时候,要注意观心,观看我们的内心有没有贪心、嗔心、慢心、疑心等等,这些都是“有色眼镜”,导致我们看不清楚,听不清楚。 最有名的一个例子,是“疑人盗斧”的故事。说有一个人 ,家里丢了把斧子,他怀疑是邻居盗了他的斧子。他就仔细观察邻居,越观察,邻居越像个小偷,怎么观察都像个小偷。过了三天呢,他从自己的床底下,发现了斧子,原来是自己不小心,把斧子放在床底下去了,才知道冤枉了邻居。这时候再看邻居,怎么看也不像个小偷哎。这就是疑心在起误导作用。所以我们要注意,一个人要能做到:看就是看,听就是听,这样你做事情才能准确,与人沟通才能有效。为什么人与人会有矛盾、冲突,就是因为有误解,他说的话你没有听明白,那就有误解。 再举一个例子,大家可以清楚地看到人与人交流沟通过程中,因为没有听清楚对方讲些什么,而造成彼此的不愉快。 这是一位叫珍珍的大学生,她本人的真实记录: 有一次,我跟妈妈打电话时,她问我最近在学什么,我说在学针灸。她说:“绝对不能在你自己身上试”。我一听就很生气,因为我们练针灸必须在自己身上试,不在自己身上试就去扎患者,是很不负责的行为。我说:“我们必须在自己身上试,这是老师要求的!”妈妈说:“那也不行,万一扎坏了你,怎么办?”我说:“不会的,我们专门学这个的,怎么会扎坏呢?”妈妈说:“就是不行,可不能拿你自己做实验,本来好好的,别没事再给扎出病来。”她已经是命令的口气了,我没法再说下去,很委屈。我常常感到,跟父母是没法讲道理的。虽然我是学医的,这是我的专业,但是他们根本听不进我的话。 我为这个事纠结了几周,觉得妈妈不可理喻,总是干涉我,而且不相信我。后来,我突然想到了“需要”,妈妈的需要是什么呢?我不知道她需要的是什么,我只知道她很担心我。下一次打电话时,当她告诫我不准在自己身上练针时,我突然不生气了,只是很平静地听着。我问道:“妈妈,你在担心什么呢?”妈妈愣了一下,说:“我就是担心你身体不好啊,万一扎坏了怎么办?”我这次突然明白了她的担忧,原来她不是要故意干涉我,而是真的担心我的健康。于是我回答:“其实你不用担心的,我们都是严格按照要求做的,老师在旁边看着,一点危险也没有……”我向她解释了我们的练习过程,她默然不语了,我想她是同意了,只是不好意思说。 珍珍同学第一次与妈妈交流时,是带着有色眼镜的,所以她会认为妈妈不讲道理、故意干涉她,于是就很郁闷;第二次交流时,是很诚恳地倾听,想要了解妈妈真正要表达的意思,了解妈妈的需要,于是她发现了妈妈对她的关爱。 上面的几个例子告诉我们,看清楚、听明白是何等的重要!那么,怎么才能看清楚、听明白呢?这就要做格物致知的工夫,随时保持觉照,内心里面要很宁静,不要带有偏见,不要带有情绪。如果我们带着有色眼镜,带着偏见,那我们就会看不清楚,听不清楚。 格物致知的具体方法,后面会详细向大家介绍。 |